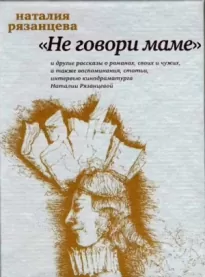

Рязанцева Н.Б. Не говори маме

- Автор: Наталья Рязанцева

- Жанр: Публицистика / Классическая проза / Биографии и Мемуары

- Дата выхода: 2005

Читать книгу "Рязанцева Н.Б. Не говори маме"

* * *

Про наш Городской Дом пионеров в переулке Стопани стоит рассказать отдельно, потому что это не данное судьбой — родительский дом, двор, школа — это собственный выбор. Первый опыт свободного выбора. Почему литературный кружок? Что я знала в одиннадцать лет о литературе? Знала много стихов, и все они мне нравились. И вдруг одно не понравилось. Оно было напечатано в сборнике «Круглый год», и я его до сих пор помню:

Говорят, под Новый год

Что ни пожелается —

Все всегда произойдет,

Все всегда сбывается.

Могут даже у ребят

Сбыться все желания,

Надо только — говорят —

Приложить старания.

Не лениться, не зевать,

А иметь терпение,

И ученье не считать

За свое мучение.

Надо же — думаю — а еще Сергей Михалков! Дети в стенгазетах иногда получше пишут. Я еще не знала слова «халтура», что поэт как раз «не приложил старания». Дома мы сочиняли праздничные стишки, и рифмы, и размер мне легко давались, я начала догадываться, что дело не в том, чтобы было «складно», а в чем-то другом. Мне нравился Некрасов, а другой девочке — Инне Карапетьянц — Лермонтов. Мы шли и спорили всю дорогу, от Кировской до Красносельской — какой поэт лучше? Вот бы сейчас послушать наш диспут. Но это воспроизвести невозможно. Шагаем в валенках, в шароварах, по морозу, читаем стихи, ищем аргументы. Инна, хоть и армянка, приехала из русской деревни, отец ее был пасечником где-то под Рязанью, а мать с детишками — их четверо было младше Инны — ютились в Москве у родственников. Тогда все бежали из голодной деревни. Мне Некрасов достался от бабушки еще в бессловесном возрасте, вроде колыбельной, а ей — Лермонтов — откуда?

По воскресеньям в кружке занимались все вместе — младшие и старшие, и даже студенты — бывшие кружковцы — иногда заглядывали. Ужас — до чего они были умные, и говорили непонятные слова — «акмеизм, футуризм». Мы, младшие, только глазами хлопали. Сидели по углам и изучали их самодельный журнал «Зеленый шум». Они писали не хуже «настоящих поэтов» и все как один боролись за мир и обличали проклятый капитализм. Помню, как шестиклассник Володя Амлинский (впоследствии ставший известным писателем) прочел свой рассказ «Наследники миссис Пайк» про миллионершу, которая завещала свои богатства кошкам и котятам, и негр прислуживал этим животным и думал о своих голодных детях и сам глотал слюну. Рассказ был изложением какого-то газетного памфлета, и не все его одобрили. Уже витала робкая догадка, что лучше писать про свое, про то, что знаешь. Но в моде была книжка «Дети горчичного рая», и «Голубь мира» (рисунок Пикассо) был тогда символом эпохи. Кто-то героически рисовал голубя на стене префектуры — в детских стихах про «заграницу», а мы в Москве голубей тогда не видели — то ли они вымерли без корма, то ли их самих съели. Мне больше всего нравилась баллада «Филателист» бывшего кружковца Графского, которую он сам читал со сцены нашего небольшого, уютного, одетого в деревянные панели лектория.

В горле у Европы, в дымном крае,

Есть продрогший город Роттердам.

Там кровавым заревом пылают

Отсветы неоновых реклам.

Город заболел туберкулезом,

Он стоит у моря на виду,

И туманы плавают, как слезы,

И дома качаются в бреду…

Читал он напористо, слегка картавя и распевая, как настоящий поэт. А какой сюжет! «…Встретились мы — два филателиста: я и он — голландский паренек…» «Он сказал мне — ты из Сталинграда?!..» Поэт дарит голландскому другу марку с изображением Москвы.

…И представил я, отбросив дни,

Он придет ко мне в мой новый дом,

И покажет марку, где у них

Тоже отпечатан Совнарком.

Бурные аплодисменты. Трудно сказать, верили мы или не верили в эти заклинания, но пробирало до мурашек. Я, безусловно, верила, знала наизусть все стихи К. Симонова из книги «Друзья и враги», читала со школьной сцены: «Мой друг, Самед Вургун, Баку покинув, прибыл в Лондон. Бывает так — большевику вдруг надо съездить к лордам, увидеть двухпалатную британскую систему…» Никто ничего не понимал — что за лорды, что за Самед? Зато все понимали, даже наши «Красносельские» второгодники — «Сталин вот сейчас на заседании по привычке ходит вдоль стола…» Я задушевно читала, вкрадчивым голосом, и тишина стояла — какой не бывает в школе — загробная, молитвенная. И сама — помню — проходя у Кремлевской стены, про себя повторяла: «…знакомая негаснущая трубка, чуть тронутые проседью усы…» Вдруг случится чудо и я увижу его… в окне! Кстати, Кремль был тогда закрыт наглухо, его открыли после смерти Сталина и сразу устроили там большой пионерский слет, и я там была, нам с подругой Аллой Тарасовой поручили писать приветственные стихи, и дети их читали со сцены, а мы волновались и немного стыдились, потому что это были «заказные» стихи, то есть и вовсе не стихи, а «халтура». Мне было уже четырнадцать лет, и к Сталину и к его смерти я относилась вполне равнодушно, не понимала, зачем все стремятся на его похороны, плачут и причитают. Девочка из нашей школы погибла на этих похоронах, ее задавили. А я не могла вызвать в себе никаких чувств, чтобы написать стихи, как положено. Написала, выразила общую скорбь, прочла со сцены — мы все, образовав полукруг, по очереди читали, и вдруг споткнулась и упала, сходя по ступенькам с такой знакомой, привычной сцены лектория. Теперь думаю — это был знак, наказанье свыше за фальшивые стихи. В том году я начала писать рассказы — про то, что меня действительно занимало. В стихи эти сложные переживания не умещались. Проза, впрочем, тоже получалась неумелая, и не все свои опыты я решалась прочесть в кружке, чаще бросала на середине и выбрасывала, но «заказных», газетных стихов я больше не писала. Началось время протеста против всякой «официальщины», патриотической риторики и вообще против всего этого лживого взрослого мира. «Переходный возраст» у меня совпал с годом смерти Сталина. Именно совпал — ничего плохого я, разумеется, про вождя не думала, начало «оттепели» тогда едва ощущалось, слова «культ личности» появились много позже, но тот массовый психоз, что сопровождал смерть вождя, казался невероятной фальшью, театральностью. Это было главное открытие — всенародной глупости.

Слова «конформизм» мы тогда не знали, слова «элита» тем более, но мы, конечно, были «элитой», и так себя ощущали. Нас водили в Дом ученых, и кружковцы из детей ученых приезжали к нам, приезжал Лев Кассиль и многие, многие поэты и писатели обсуждали с нами свои книги, даже молодые Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Владимир Соколов читали у нас свои стихи и слушали наши, мы стали ходить в литературное объединение при «Московском комсомольце» — благо рядом, на Чистых прудах. А там все были взрослые, только мы — школяры. Нас даже пускали тихонько посидеть на писательских собраниях в ЦДЛ на улице Воровского, и даже на всесоюзном съезде писателей мы побывали, и видели там за кулисами самого Илью Эренбурга, чьи книги мы взахлеб читали, а он оказался — ну просто каким-то «стилягой», одет, как из журнала «Крокодил». Это озадачивало. Но и расширяло кругозор. Кампания против стиляг была уже как-то подозрительна. Так называемых «стиляг» — рабов моды — я и сама не любила, но ядовитые фельетоны, проработки, само выражение — «тлетворное влияние Запада» — не нравилось еще больше. Мы смеялись, негодовали, а в основном — научились помалкивать. Уже две таких государственных кампании было на нашей памяти — против космополитов и «дело врачей». Я ходила с кривой улыбкой, означавшей — «ничему вашему не верю — ни лозунгам вашим, ни газетам, и не хочу даже обсуждать». Кривая улыбка барышню не красит, я это понимала, но ничего поделать с собой не могла. Конфликты в школе и дома превратились в сплошной кошмар. «Для веселия планета наша мало оборудована» — стало ясно к пятнадцати годам, а по радио все звучало по утрам — «Это чей там смех веселый, чьи глаза огнем горят?» Но была отдушина, кружок спасал от окончательного пессимизма, там можно было наговориться всласть, туда приходили умные мальчики, например, Гриша Офштейн, неутомимо писавший басни и рассказы, лучший критик, наш «Белинский» впоследствии ставший известным драматургом Григорием Гориным, ныне уже, к сожалению, покойным. Или вдруг возникла — уже в старших классах — компания девочек с Софийской набережной, и оказалось что там, в Замоскворечье, совсем другие школы, другое воспитание. Москва велика и разнообразна, и кто-то в ней уже читал Хемингуэя. А дома, на день рождения, мама Маши садится за рояль, а консерваторский мальчик играет на виолончели. А у нас в районе — Лещенко «на ребрах» и танцы «стилем» под разрешенный краковяк. Мы ходили в ЦДТ, то есть в Центральный Детский Театр, там был свой «актив», мы обсуждали спектакль «В добрый час!» по пьесе Виктора Розова. Горячо обсуждали, спорили, о чем — теперь не вспомнить, то была наша «оттепель» — когда дома потом не можешь уснуть, про себя споришь, и слов не хватает выразить всю сложность чувств. Я осознала свое косноязычие в этих дебатах. Мое школьное высокомерие поубавилось. Вообще — как я окончила школу (без троек) — можно только удивляться, потому что все время и вся душа были заняты чем угодно, только не школьными уроками. Я прогуливала школу безбожно. Ноги сами поворачивали в метро, и я оказывалась где-нибудь на просторной «Арбатской», еще пахнущей свежей краской, или в Третьяковской галерее, или в пустом по утрам кинотеатре «Ударник» — подальше от дома и школы, чтоб никого не встретить. Наши стихи — обычно старые, которые уже самим не нравились, попадали — прямо из кружка в «Пионерскую правду» или в журнал «Пионер», и я получала гору писем от школьников всей страны, изредка отвечала, а больше страдала — зачем их напечатали, зачем эти запоздалые письма хорошей пионерке, а я уже совсем другая — нехорошая комсомолка и жадно перебираю эти письма в поисках одного единственного, у меня уже первая любовь, он взрослый, он геофизик, и пишет из дальних краев, стихи присылает, но тоже — на адрес школы Это большая тайна. Мама как-то посмотрела на подошвы моих туфель — «В каком парке ты гуляла? И с кем?.. Не ври, только в парках так дорожки посыпают». Подошвы были красные, все в кирпичной крошке. А я даже не покраснела, наплела какое-то вранье. Жизнь учила заметать следы и ликвидировать улики.

Но были и другие тайны, поважнее домашних и школьных.

Мне сейчас кажется, что в те четыре года — от одиннадцати до четырнадцати лет — я прожила целую жизнь. Трудную. К сожалению, детство в трудовой стаж не входит.

Однажды, в первый мой год в кружке, мне дали ответственное поручение: срочно выучить чужие стихи и прочитать их со сцены в какой-то школе, куда нас поведут целой группой. Стихи были веселые, первомайские, помню последние строчки:

— И может быть, с трибуны мавзолея

Товарищ Сталин улыбнется нам.

Стихи были в журнале «Зеленый шум» и я их сразу запомнила, потому что девочка, которая их сочинила, Сусанна Печуро, девятиклассница с яркокарими глазами, с таким редким именем, очень мне нравилась. И стихи ее нравились, мне бы такие не написать. Я отнекивалась, но — пионерское поручение, и уже пришли из «Художественного слова» старые артистки — поставить мне голос и научить правильно дышать. Седовласые, ласковые педагоги, в кружевных жабо, со старинными камеями, они работали со мной, как доктора, и наша руководительница Вера Ивановна Кудряшова осталась очень довольна моим чтением. А потом мы пошли по морозу куда-то на Покровку, в мужскую школу, уже без ласковых старушек, а с ватагой ребят из ансамбля песни и пляски, знаменитого «Локтевского», и я всю дорогу думала, как же, кому же я скажу, что это не мои стихи, а Сусанны Печуро. Мужская школа ударила в нос табаком из уборной, из-за кулис виден был полный зал больших мальчишек, седьмого-восьмого класса, они топали и гоготали, а ведущий, что объявлял номера, видимо, вожатый, в упор меня не замечал. Я все-таки вцепилась в его рукав, чтобы объявил правильно, что я не Сусанна Печуро. Я протягивала ему бумажку, где это было написано, он мотал головой, но не слушал. Я уже знала, что он объявит неправильно. Я начала читать «поставленным голосом» и сразу сбилась. Забыла стихи. Одна мысль — как им сказать, что я не Сусанна Печуро и это не мои стихи — стучала в голове. Развернула бумажку и героически дочитала сквозь слезы — «и может быть, с трибуны мавзолея товарищ Сталин улыбнётся нам». А потом всё-таки сказала, что это не я, что та девочка не смогла придти. А потом я шла одна, с Покровки на Комсомольскую, позабыв сесть в метро у Кировской, позабыв вообще все, кроме своего позора. Кроме снисходительных рож мальчишек в зале. Позор был так огромен, что дома я ничего не рассказала, хотелось забыть, забыть, забыть!