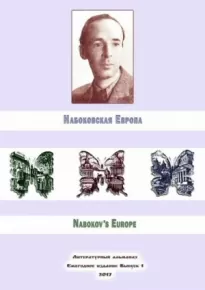

Набоковская Европа

- Автор: Владимир Спектор

- Жанр: Драматургия / Самиздат, сетевая литература

Читать книгу "Набоковская Европа"

Акт четвертый

Вымышленный диалог по самоучителю вдохновения

Ночная берлинская улица 20-х годов 20-го века. В перспективе видна трамвайная остановка. На улицу медленно выходят Годунов-Чердынцев и Кончеев.

Федор:

Какая скверная погода.

Кончеев:

Да, совсем холодно.

Федор:

Паршиво… Вы живете в каких же краях?

Кончеев:

А в Шарлоттенбурге.

Федор:

Ну, это не особенно близко. Пешком?

Кончеев:

Пешком, пешком. Кажется, мне тут нужно…

Федор:

Да, вам направо, мне – напрямик.

Федор прощается с Кончеевым. Кончеев уходит со сцены, а Федор удаляется по улице; в свете фонарей видна его спина и слышен его разговор с Кончеевым, причем, когда раздается голос Кончеева, возникает проекция его фигуры на сцене.

Федор:

…Но постойте, постойте, я вас провожу. Вы, поди, полуночник, и не мне, стать, учить вас черному очарованию каменных прогулок. Так вы не слушали бедного чтеца?

Кончеев:

Вначале только – и то вполуха. Однако я вовсе не думаю, что это было так уж скверно.

Федор:

Вы рассматривали персидские миниатюры. Не заметили ли вы там одной – разительное сходство! – из коллекции петербургской публичной библиотеки – ее писал, кажется, Риза Аббаса, лет триста тому назад: на коленях, в борьбе с драконятами, носатый, усатый… Сталин.

Кстати, мне сегодня попалось в «Газете», – не знаю уж, чей грех: «На Тебе, Боже, что мне негоже». Я в этом усматриваю обожествление калик.

Кончеев:

Или память о каиновых жертвоприношениях.

Сойдемся на плутнях звательного падежа, – и поговорим лучше «о Шиллере, о подвигах, о славе», – если позволите маленькую амальгаму. Итак, я читал сборник ваших очень замечательных стихов. Собственно, это только модели ваших же будущих романов.

Федор:

Да, я мечтаю когда-нибудь произвести такую прозу, где бы «мысль и музыка сошлись, как во сне складки жизни».

Кончеев:

Благодарю за учтивую цитату. Вы как – по-настоящему любите литературу?

Федор:

Полагаю, что да. Видите ли, по-моему, есть только два рода книг: настольный и подстольный. Либо я люблю писателя истово, либо выбрасываю его целиком

Кончеев:

Э, да вы строги. Не опасно ли это? Не забудьте, что как-никак вся русская литература, литература одного века, занимает – после самого снисходительного отбора – не более трех – трех с половиной тысяч печатных листов, а из этого числа едва ли половина достойна не только полки, но и стола. При такой количественной скудости нужно мириться с тем, что наш Пегас пег, что не все в дурном писателе дурно, а в добром не все добро.

Федор:

Дайте мне, пожалуй, примеры, чтобы я мог опровергнуть их.

Кончеев:

Извольте: если раскрыть Гончарова или…

Федор:

Стойте! Неужели вы желаете помянуть добрым словом Обломова. «Россию погубили два Ильича», – так, что ли? Или вы собираетесь поговорить о безобразной гигиене тогдашних любовных падений? Кринолин и сырая скамья? Или, может быть, – стиль? Помните, как у Райского в минуту задумчивости переливается в губах розовая влага? – точно так же, скажем, как герои Писемского в минуту сильного душевного волнения рукой растирают себе грудь?

Кончеев:

Тут я вас уловлю. Разве вы не читали у того же Писемского, как лакеи в передней во время бала перекидываются страшно грязным, истоптанным плисовым женским сапогом? Ага! Вообще, коли уж мы попали в этот второй ряд…

Федор:

Что вы скажете, например, о Лескове?

Кончеев:

Да что ж… У него в слоге попадаются забавные англицизмы, вроде «это была дурная вещь» вместо «плохо дело». Но всякие там нарочитые «аболоны»… нет, увольте, мне не смешно. А многословие… матушки! «Соборян» без урона можно было бы сократить до двух газетных подвалов. И я не знаю, что хуже – его добродетельные британцы или добродетельные попы.

Федор:

Ну, а все-таки. Галилейский призрак, прохладный и тихий, в длинной одежде цвета зреющей сливы? Или пасть пса с синеватым, точно напомаженным, зевом? Или молния, ночью, освещающая подробно комнату, – вплоть до магнезии, осевшей на серебряной ложке?

Кончеев:

Отмечаю, что у него латинское чувство синевы: lividus. Лев Толстой, тот был больше насчет лилового, – и какое блаженство пройтись с грачами по пашне босиком!

Федор:

Но мы перешли в первый ряд. Разве там вы не найдете слабостей? «Русалка»…

Кончеев:

Не трогайте Пушкина: это золотой фонд нашей литературы. А вон там, в чеховской корзине, провиант на много лет вперед, да щенок, который делает «уюм, уюм, уюм», да бутылка крымского.

Федор:

Погодите, вернемся к дедам. Гоголь? Я думаю, что мы весь состав его пропустим. Тургенев? Достоевский?

Обратное превращение Бедлама в Вифлеем, – вот вам Достоевский. «Оговорюсь», как выражается Мортус. В Карамазовых есть круглый след от мокрой рюмки на садовом столе, это сохранить стоит, – если принять ваш подход. Так неужели ж у Тургенева все благополучно? Вспомните эти дурацкие тэтатэты в акатниках? Рычание и трепет Базарова? Его совершенно неубедительная возня с лягушками? И вообще – не знаю, переносите ли вы особую интонацию тургеневского многоточия и жеманное окончание глав? Или всё простим ему за серый отлив черных шелков, за русачью полежку иной его фразы? Мой отец находил вопиющие ошибки в его и толстовских описаниях природы, и уж про Аксакова нечего говорить, добавлялон, – это стыд и срам.

Кончеев:

Быть может, если мертвые тела убраны, мы примемся за поэтов? Как вы думаете? Кстати, о мертвых телах. Вам никогда не приходило в голову, что лермонтовский «знакомый труп» – это безумно смешно, ибо он, собственно, хотел сказать «труп знакомого», – иначе ведь непонятно: знакомство посмертное контекстом не оправдано.

Федор:

У меня все больше Тютчев последнее время ночует.

Кончеев:

Славный постоялец. А как вы насчет ямба Некрасова – нету на него позыва?

Федор:

Как же. Давайте-ка мне это рыданьице в голосе: «загородись двойною рамою, напрасно горниц не студи, простись с надеждою упрямою и на дорогу не гляди». Кажется, дактилическую рифму я сам ему выпел, от избытка чувств, – как есть особый растяжной перебор у гитаристов. Этого Фет лишен.

Кончеев:

Чувствую, что тайная слабость Фета – рассудочность и подчеркивание антитез – от вас не скрылась?

Федор:

Наши общественно настроенные олухи понимали его иначе. Нет, я все ему прощаю за «прозвенело в померкшем лугу», за росу счастья, за дышащую бабочку.

Кончеев:

Переходим в следующий век: осторожно, ступенька. Мы с вами начали бредить стихами рано, не правда ли? Напомните мне, как это все было? «Как дышат края облаков…» Боже мой!

Федор:

Или освещенные с другого бока «Облака небывалой услады». О, тут разборчивость была бы преступлением. Мое тогдашнее сознание воспринимало восхищенно, благодарно, полностью, без критических затей, всех пятерых, начинающихся на «Б», – пять чувств новой русской поэзии.

Кончеев:

Интересно, которому именно вы отводите вкус. Да-да, я знаю, есть афоризмы, которые, как самолеты, держатся только пока находятся в движении. Но мы говорили о заре… С чего у вас началось?

Федор:

С прозрения азбуки. Простите, это звучит изломом, но дело в том, что у меня с детства в сильнейшей и подробнейшей степени цветной слух.

Кончеев:

Так что вы могли бы тоже…

Федор:

Да, но с оттенками, которые ему не снились, – и не сонет, а толстый том. К примеру: различные, многочисленные «а» на тех четырех языках, которыми владею, вижу едва ли не в стольких же тонах – от лаково-черных до занозисто-серых – сколько представляю себе сортов поделочного дерева. Не знаю, обращали ли вы когда-либо внимание на вату, которую изымали из майковских рам? Такова буква «ы», столь грязная, что словам стыдно начинаться с нее. Если бы у меня были под рукой краски, я бы вам так смешал сиену жженую и сепию, что получился бы цвет гуттаперчевого «ч»; и вы бы оценили мое сияющее «с», если я мог бы вам насыпать в горсть тех светлых сапфиров, которые я ребенком трогал, дрожа и не понимая, и если отодвинуть в боковом окне фонаря штору, можно было видеть, вдоль набережных фасадов в синей черноте ночи изумительно неподвижные, грозно-алмазные вензеля, цветные венцы…

Кончеев:

Огненные буквы, одним словом… Да, я уже знаю наперед. Хотите, я вам доскажу эту банальную и щемящую душу повесть? Как вы упивались первыми попавшимися стихами. Как в десять лет писали драмы, а в пятнадцать элегии, – и всё о закатах, закатах… «И медленно, пройдя меж пьяными…» Кстати, кто она была такая?

Федор:

Молодая замужняя женщина. Продолжалось неполных два года, до бегства из России. Она была так хороша, так мила – знаете, большие глаза и немного костлявые руки, – что я как-то до сих пор остался ей верен. От стихов она требовала только ямщикнегонилошадейности, обожала играть в покер, а погибла от сыпного тифа – Бог знает где, Бог знает как…

Кончеев:

А теперь что будет? Стоит, по-вашему, продолжать?

Федор:

Еще бы! До самого конца.

Кончеев:

Да, жалко, что никто не подслушал блестящей беседы, которую мне хотелось бы с вами вести.

Федор:

Ничего, не пропадет. Я даже рад, что так вышло. Кому какое дело, что мы расстались на первом же углу и что я веду сам с собою вымышленный диалог по самоучителю вдохновения.

Занавес