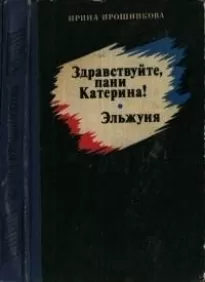

Здравствуйте, пани Катерина! Эльжуня

- Автор: Ирина Ирошникова

- Жанр: Военная проза

- Дата выхода: 1979

Читать книгу "Здравствуйте, пани Катерина! Эльжуня"

Алекс потребовал — машинистку. В госпиталь, в палату, прямо к больничной койке — кто посмел бы отказать обреченному!

А «обреченный» лихорадочно диктовал, делая перерывы лишь тогда, когда у машинистки немели пальцы.

«Он торопится к своей гибели…» — утверждали врачи. Они ошибались. В этом оказалось его спасение.

«Когда кулаки бессильны, остается еще мозг и слово», — так говорит Алекс. В лагере у них оставалось слово… Товарищи Алекса по заключению, те, с кем он не был близок, считали его помешанным потому, что он все время бормотал что-то. Копал землю и бормотал. Держал сапог эсэсмана в руке — одно время он работал на обувной фабрике — и бормотал… Эсэсманы приглядывались к нему. И кто-нибудь обязательно стучал себя по лбу пальцем: «Тронулся!» А он просто-напросто старался «загрунтовать в памяти» то, чему был свидетелем. Что пережил… Хотел сохранить в себе «документ». Таким документом стало слово. Превращенное в песню. В строки стихов.

…В Заксенхаузене, в одной империи,

стоит город живых во гробах.

Глухие домки, в которых похаживает смерть…

Алекс пел свои и чужие песни. Те, что когда-то знал. И те, что были доверены ему здесь, в лагере.

Пел где придется. Где безопаснее — куда приведут товарищи. В блоках — своем и чужих. А для людей особо доверенных — на верхнем этаже нар. Под самым небом, по которому. — это было видно сквозь щели — «кружили чуткие гитлеровские прожекторы»… Пел и в рабочих помещениях: в прачечной, на складе обувной фабрики.

Пел вечерами, ночами. Пел по-польски. А чтоб было понятно не только полякам, подключал жест. Мимику. Пел на мелодии других народов. Пел. И читал стихи.

Нас не спрашивали: были иль не были мы виновны.

И мы не будем спрашивать.

Нас не спрашивали: мокро тебе, если в лицо плюнуть?!

Больно тебе, когда бьют?

И мы не будем спрашивать.

Нас не спрашивали: сколько лет тебе — четырнадцать

или шестьдесят четыре?

Плачет ли о тебе мать? Ожидает ли ребенка твоя жена?

Нищенствуют ли твои дети? Разграблен ли твой дом?

И мы не будем спрашивать!..

Много позже, включая это стихотворение в «Памиентник», Алекс напишет в примечании: «Мы-то спрашивали! И Гесса, и Коха, и даже Эйхмана».

Это стихотворение, оно называлось кратко: «Нет!», знали в лагере. Его переводили чехи, итальянцы, норвежцы. С транспортами узников оно путешествовало по другим лагерям: след его обнаружился в Майданеке, в Освенциме… Видно, стало оно не только для Алекса «выражением концентрированной ненависти, которую носил в себе годы… Своего рода психологической разгрузкой в безоружных, горьких словах».

Многие песни, родившиеся в Заксенхаузене, Алекс пел на мелодии «шлягеров», которые исполнял когда-то в различных варьете. Были эти мелодии привычными и не привлекали внимания тех, чье внимание не должны были привлекать.

«В лагере я защищался песней», — сказал мне однажды Алекс. А в предисловии к «Памиентнику» написал: «Только это позволяло выдержать: сознание, что борюсь, что нужен еще кому-то. Что живет и со дня на день разрастается во мне поэтический осьминог нашей ненависти…»

О том, как Алекс пел в Заксенхаузене, рассказывали мне его товарищи тех времен. В частности, Андрей Александрович Сарапкин.

Впервые Сарапкин услышал Алекса в блоке зимой 43-го года. Но, думаю, прежде надо бы рассказать, как через много лет после войны его вновь свела с Кулисевичем песня.

Это произошло в 1966 году. По приглашению немецких антифашистов Сарапкин был в Западном Берлине. И вот вечером, включив радиолу у себя в номере, услышал песню — она показалась до потрясения знакомой ему. Собственно, даже не слова, не мелодия, а голос певца. Мягкий, чуть приглушенный, с едва уловимой хрипотцой, с интонациями, которые могли принадлежать лишь одному человеку, потому что только тот человек мог так петь эту песню. Голос этот проникал во все клетки Андрея Александровича, вызывая в нем давнюю, почти позабытую боль. Нарастая и нарастая, эта боль словно бы возвращала его в прошлое.

И не было уже его нынешнего: поседевшего, но не сдавшегося уважаемого человека — представителя авторитетных организаций своей страны, которого встречали на аэродроме представители авторитетных местных организаций. Не было «герра Сарапкина», чемодан которого услужливо принял из его рук портье перворазрядного отеля в Западном Берлине. Да и отеля не было.

Душная полутьма барака клубилась вокруг него. Тишина, наполненная тяжелым дыханием тесно сгрудившихся людей. Приглушенный и хрипловатый голос, и эти неповторимые интонации…

Когда Андрей Александрович пришел в себя, в номере звучала другая музыка.

Назавтра старый товарищ Сарапкина по Заксенхаузену, которому тот осторожно рассказал, что ему привиделось, принес Андрею Александровичу выпущенную западногерманской фирмой пластинку: «Песни расстрелянного русского солдата Алексея Сазонова в исполнении Алекса Кулисевича» — значилось на ней.

А теперь о том, как Сарапкин впервые услышал Алекса. Все было именно так, как ему привиделось: душная полутьма барака. Тишина, наполненная тяжелым дыханием тесно сгрудившихся людей… Алекс пел польские народные песни. Но чувствовалось, люди напряженно ожидают чего-то. Было это зимой 43-го года. Лагерь полнился слухами о разгроме немцев под Сталинградом. Почти без всякого перехода Алекс неожиданно запел:

Такой страшно уважаемый фюререк

С таким страшно луженым горлом…

Он пел, отстукивая костяшками пальцев по деревянным стойкам нар. Пел в Заксенхаузене. В предместье Берлина. Пел. И каждая строка этой песни могла привести его на виселицу.

— Рассказать об этом трудно! Это невозможно представить себе, — повторял Сарапкин, — человек весит… ну, не более тридцати пяти килограммов. Вот уж поистине кости да серая, как земля, кожа. Кажется, подуй — упадет. А он издевается над Гитлером. Он поет, что нам, узникам, «не вольно смерти хотеть», и требует, да, вот именно требует: «ввысь сердца и вверх кулаки…» Откуда у него сила? Это была моя первая мысль. А вторая: раз этот доходяга может, значит, и я могу. — И помедлив: — Он ведь пел, понимаете, о том, что скованное, придавленное, но теплилось в каждом из нас.

«Откуда у него сила?» В самом деле, откуда? Особенно если знать, что он, Алекс, был одно время полуслепым. Приписанный к собачьей команде, от собак заразился какой-то болезнью глаз. И знал, что если болезнь затянется и ее не удастся скрыть — пойдет в крематорий. Знал. А пел о том, что свобода — впереди. Они были очень различными, песни, которые пел Алекс. Он считал: невозможно все время фиксировать внимание на том, что их окружает. Пусть ненавидя, пусть восставая, но — фиксировать! Слабого могла сломить безнадежность.

Песня должна быть разной. И такой, чтобы, слушая, можно было хоть в этот миг позабыть о действительности. И такой, чтобы пробуждала надежду.

За седьмой горой, за семью реками

Далеко, далеко мы встретимся.

Разыщу я тебя, единственную мою,

И не будет меж нами колючей проволоки…

«Песней хотелось сохранить в себе и в других — человеческое», — говорит Алекс.

Как же мало мы представляем себе еще роль и значение, и воздействие поэтического слова. Силу его защитную, наступательную, особенно в страшной действительности гитлеровских концлагерей. Ведь не случайно же только в одном Заксенхаузене было создано множество песен. И множество стихов. Разных!

Стихи и песни Подполья. Сопротивления. Бунта. Горечи. Гнева. Лирические. Интимные.

Песни, стихи — они передавались из блока в блок. Взаимно переводимые, звучали на многих языках в Заксенхаузене. С транспортами узников попадали в другиелагеря. Функции их были многозначны и многомерны.

Вот, например, одно из стихотворений Кулисевича, написанное в октябре 41-го года — характерна его история.

В 39—41-е годы узниками Заксенхаузена, кроме немцев-антифашистов, были в основном чехи, поляки.

«Мы были предоставлены самим себе, — пишет Кулисевич в комментарии к стихотворению, — и могли установить между собой искренние сердечные отношения…»

В лагере возникла тайная группа, или секция, так ее называли, польско-чешского сближения. В октябре 41-го года секция приняла резолюцию, в которой говорилось, что… чувства дружбы и солидарности должны распространяться на все народы славянские, представленные в Заксенхаузене:

«Ни один из них не есть хуже. Ни один из них не есть лучше — отвергаем такой антагонизм.

В свободной Польше и в свободной Чехословакии, поскольку таким было бы их государственное устройство, продемонстрируем сплоченность, возникшую в таких трагических обстоятельствах. Должна она быть примером для созидательных начинаний государственных, предостережением для шовинистов, дорогим завещанием для наших детей.

Концентрационный лагерь обязывает нас сильнее, чем тысяча печатей и тысяча дипломатических документов.

Пусть узнает история наши скромные усилия, служащие доказательством того, что хотим жить, помогать друг другу, терять и находить вместе».

Пусть узнает история!

А вот стихотворение Кулисевича. Оно называется «Манифест».

Идем, как равные к равным.

Никто из нас не значит больше,

Никто из нас не значит меньше.

Перед лицом трезвости и силы наказа,

Который ставит нам сейчас

Простая действенная необходимость.

Пойдемте вместе…

Это стихотворение включено Алексом в цикл, объединенный общим названием «Лозунги». Строки его и впрямь сохраняют краткость и четкость лозунга, предельно ясно выражая основную идею, основную задачу дня.

Мне хотелось рассказать о Кулисевиче так, чтоб читающий эти строки мог бы зрительно представить его себе. Но это почти непосильная задача, потому что нет в его облике ничего характерного, броского.

Внешне ничем не примечательный человек, сохранивший молодую легкость движений, не утяжеленный годами, пережитым облик. Только глаза иногда выдают это.

Подкупает его манера держаться. Угадывается за ней душевная мягкость, незащищенность души.

Есть у Алекса один характерный жест: среди разговора он вдруг вынимает из кармашка часы, быстрым, почти неуловимым движением прикладывает их к уху и слушает напряженно, отключившись в этот миг от всего. Проверяет часы? Проверяет слух?

Вот, пожалуй, и все, что удалось уловить в его внешнем облике. А внутренне — он весь на виду, Алекс, в песнях своих. И в своих стихах.

Стихотворение «Когда вернусь». Было оно не написано — вышептано в марте 41-го года.

— Бормотал его своим товарищам по беде, маршируя в команде после тяжелого дня работы, — говорит Алекс. — Бормотал его для себя в тяжелейшие минуты. Трудно было загрунтовать его в памяти, было оно холерно длинным…

Есть в нем такие строки:

Коверкотовый плащ,

Ноги, изможденные голодом.

И усмешка, из которой смотрит война

Лоскутами линялых слез.

Таков — я.

Каторжник.

Герой концентрационных лагерей.

Некий кандидат

На некоего пана Великомученика.

………………………………………………

Взгромоздиться, быть может,

Над триумфом охваченной улицей,

Чтобы говорить и говорить о себе.

О жизни моей загубленной,

О том, что гроза сожрала мои легкие,

Что кулак учил меня памяти…

Нет!

Засесть за стол, разрезать буханку свежего хлеба.

Намазать маслом, медом. С дороги приласкать жену.

Перекреститься и — начать сначала?

Нет!

Когда вернусь и ежели вернусь, я не пойду домой.

Прежде измученные руки мои заплатят, наконец, за все…