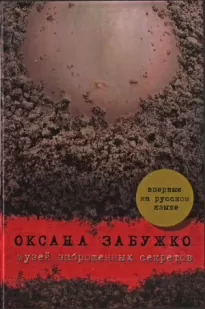

Музей заброшенных секретов

- Автор: Оксана Забужко

- Жанр: Современная проза

- Дата выхода: 2013

Читать книгу "Музей заброшенных секретов"

ЛЬВОВ. НОЯБРЬ 1943 г.

Человек с зажатым под мышкой портфелем бежит во весь дух по тротуару под стенами домов с наглухо запертыми парадными и закрытыми ставнями бельэтажей; за ним по пустынной утренней улице предательски следует — разносясь, кажется, по всему центру города — эхо его топочущих ног, даром что башмаки не подбиты; брусчатка под ногами скользкая и мокрая, едва прихваченная не отошедшим еще утренним заморозком, «Осторожно!» — слышит он Голос в своей собственной голове, тот самый, который всегда предупреждает его перед опасной минутой, иногда прямо говоря, что он должен сделать — сойти с дороги и спрятаться под мостом за минуту до того, как на ней покажется полный «опель» немчуры, или просто приказав: «Не ходи туда!» — за два квартала до условленной квартиры, где его, как выяснится вскоре, вместо связного еще с вечера поджидало гестапо, и кое у кого из Службы безопасности даже появится подозрение, не он ли сам эту квартиру и «провалил», раз умудрился избежать засады, да к бесу их подозрения, и так все знают, что ему везет и что он и не из таких передряг и «провалов» выходил целым и невредимым, словно был заговорен, а он и вправду заговорен — до тех пор, пока его Голос обращается к нему, и нужно только сразу принять его сигнал мышцами, всем телом, подобно зверю: ни секунды не тратя на размышления, — и почти синхронно с предупреждением «Осторожно!» человек, который недаром взял себе «псевдо» Зверь, открывает зажатый под мышкой портфель, засовывает туда ещё горячий вальтер — дуло дымится после выстрела, распространяя почти-родной запах пороха и обожженного метала, а рука еще пружинит последействием отдачи, которой ее минуту назад, после выстрела, подбросило вверх, — перекладывает портфель в другую руку и переходит на спокойный шаг, быстрый и сосредоточенный, — не убегающего, а следующего по назначению: служащий спешит на работу, — и совершает он все это аккурат за мгновение перед тем, как из-за угла Бляхарской в молочно-сизом тумане выныривают черные, цвета мокрого дерева, фигуры военных патрульных — ну вот, пожалуйста, снова ему повезло… А пройти мимо них, не вызывая подозрений, — это уже ерунда, почти забава, не впервой, главное здесь — расслабиться, не сжиматься в тревожный узел и вообще перестать быть телом, так, будто все это ему снится и в любую минуту может прерваться пробуждением, чуть только он сам этого захочет, — утренняя ноябрьская сырость, проникающая под одежду и под кожу, тяжесть портфеля, удерживаемого в руке таким образом, чтобы, в случае необходимости, мгновенно, одним движением, от него избавиться, туманом смещенный в перспективе улочки, словно парящий в невесомости темный купол Доминиканов, кружевная изморось на влажной брусчатке — Katzenkopfstein[7] (в эти минуты сон в его голове с готовностью переходит на немецкий язык) и слаженно громкий, маршевый топот по брусчатке (сапоги подбиты по-хозяйски, по-юберменшевски, не для того чтоб убегать — для устрашения других!), топот, что приближается, приближается, вот уже рядом, и — минует, благодарю Тебя, Боже милый, минует, не задержавшись, и в сам этот момент — в момент, когда патруль равнодушно проходит мимо человека, которому посчастливилось будто и вправду растаять у них перед глазами молочно-сизым туманом, в его сознании тоже происходит очень важное перемещение: пуля, только что выпущенная им посреди Сербской (по-ихнему, Kroatenstrasse) в грудь коменданту польской Gebietspolizei, когда тот выходил из подъезда, и последующий бег по Сербской и Руськой (молодым бойцам он всегда говорил на учениях, что немцы — это медведи, и убегать от них нужно так, как единственно и можно убежать от медведя на полонине[8],— «по-кривому», по косогору наискосок; мадьяры — те были волки и понимали только язык страха, ну а поляки — поляки были просто бешеные псы, это он знал твердо, еще с того дня в детстве, когда наехавшие уланы выволокли его папу из притвора храма, закинули рясу ему на голову, один из них сел на папу верхом, а двое других погоняли нагайками и кричали: «Нех жие маршалек Пилсудски!» — поляки были бешеные псы, и убивать их следовало с одного выстрела…), — все, что произошло минуту назад, и сам он, Зверь, в одно мгновение, махом, смещается в прошлое, как земля с лопаты, засыпая яму, — становится лишь еще одним выполненным заданием, еще одним аттентатом[9] на его, Зверя, счету, — а он себе шагает дальше с портфельчиком в руке, держа в голове новую, ясную и определенную цель — трамвайную остановку, «мертвый пункт», где через минуту его должны встретить девушки-связные, чтоб забрать орудие убийства, — на ходу он бросает взгляд на ручные часы: нехорошо, если им придется его ждать! — и убыстряет шаг, через скверик, мимо мокрых, словно застывших в слезах, морщинистых стволов деревьев — дальше на Подвальную, всеми вставшими дыбом на коже волосками ощущая каждое движение секундной стрелки.

ТИК-ТАК… ТИК-ТАК… ТИК-ТАК…

У него всегда это хорошо получалось — вот так дробить, разделять свое время и себя в этом времени. Слущивать с себя только что прожитое, как сухую кожицу с затянувшейся ранки, единым махом вытаскивать из прошедшего все корешки чувств и без остатка пересаживать их в настоящее мгновение. Он мог бы сказать, что у него, собственно, не было прошлого — в том понимании, в котором оно было у других — у тех, кто начинал стонать и разговаривал во сне. Будь его воля, он бы таких сразу же отправлял домой на печь: кто зовет во сне живых или мертвых, тот уже не вояка. Пуля находит такого в первом же бою, а то и без боя — будто для того они, пули, и отливаются, чтоб находить и поражать чье-то живое прошлое. А он был Зверь и умел жить только настоящим моментом. Поэтому ему и везло.

Теперь его уже не страшит эхо собственных шагов по дорожке сквера.

ТИК-ТАК… ТИК-ТАК… ТИК-ТАК…

И какой же замечательный стоит туман! (И с этим ему повезло!)

И в тумане, и во тьме, даже вовсе без лучика света (с тех пор как начались советские налеты, по ночам только на вокзале остаются гореть тусклые, мертвецки-синеватые «маскировочные» лампы) — он знает свой город кровно, на ощупь, словно тело любимой женщины: ткнешься вслепую, выкинешь наугад руку — все тебе подходит, все впору, все соответствует твоим собственным изгибам, выпуклостям и впалостям, знакомый закоулок, теплый пахучий ровчик, влажный закуток подворотни; Жидовская — Бляхарская — Подвальная — словно трешься кожей, губами, слизистыми покровами, прокладывая путь в нежно дышащих тканях: это его город, и он никогда не предаст, проведет сквозь себя любовно и умело, как верная жена, нужно будет — расступится, вберет, спрячет в себя (внутрь, в расхляпанную болотистую тьму подземных ходов…). Он не помнит, когда последний раз был с женщиной — хоть бы и во сне, когда пробуждаешься с липким семенем на бедрах, — но со своим городом, где каждый камешек (каждая, черт побери их немецкую маму, «кошачья макушка»!) изучен не просто собственными подошвами, а как будто всеми мышцами и сухожилиями еще в прошлой, давно уже не существующей жизни — мальчика, гимназиста, шалопута и «фраера в брюках-пумпках»[10],— со своим городом он остается сросшимся и днем и ночью, как это бывает только в исключительно счастливом браке; город и бережет его, как не могла бы уберечь ни одна женщина. Порой он физически ощущает здесь немецкое присутствие, с налепленными на стенах чернорябыми орлами и гакенкройцами (Kroatenstrasse, ха!), словно коростяной нарост на любимом теле, — это ощущение впервые вызвали в нем Советы в 39-м году, их обшарпанные, отощавшие вояки в негнущихся сапогах, их дикарские окрики «давай пра-хади!», их повсюду нацепленные красные — как вскоре и у немцев — куски материи с лозунгами и портретами вождей, вся эта татарская орда с деревянными чемоданами, которая за пару недель подчистую вымела все магазины, словно нашествие громадных рыжих муравьев, в то же время вылупив в самом сердце города, перед Оперой, здоровенный уродливый чирей «барахолки», где их женщины на глазах у развлекающейся действом публики люто дрались за шелковые чулки, таская одна другую за волосы, — самой верной приметой их чуждости было то, что в городе угнездился страх, которого никогда не знали раньше. Когда Советы ушли, это инстинктивное, как шестое чувство, ощущение чужого осталось при нем — и поэтому, в отличие от многих и многих, он с самого начала, еще даже до того, как пошли аресты, не сомневался, что и немцы надолго не задержатся; они также были здесь чужими, даром что с виду куда больше походили на людей — их офицеры носили перчатки, пользовались носовыми платками и, если уж давали «слово чести», то держали его, даже при грабежах домов, откуда исправно и спокойно вывозили все, что недовымели Советы, — они были чужими уже тем, что точно так же оплели город темной паутиной страха, оставаясь при этом так же упорно слепыми: неспособными разглядеть, как катастрофически они здесь неуместны — как струп, как гнойный нарыв, который рано или поздно будет выжжен лихорадкой. На фоне его сродненности с городом, как с женщиной, которой у него на самом деле ещё никогда не было так, чтоб была совсем своей, это чисто органическое отторжение чужого каждый раз порождало в нем на задании чувство собственной — не просто правоты, а почти мистической неуязвимости. Непобедимости. (Как он мог провалиться, если каждый камешек был здесь на его стороне, а на их стороне не было ничего?..) Каждый раз после он молился и просил у Бога прощения за гордыню — если это была гордыня: у него не было в этом уверенности, а привычку к более основательным размышлениям он потерял с тех пор, как стал жить текущим моментом, так что во всех вопросах морального характера раз и навсегда положился на Бога: Ему виднее. А вот уже и трамвайная остановка, теперь действительно остается совсем ничего, считанные минуты: отдать девушкам портфель, сесть с ними в трамвай, удачно соскочить при повороте с Лычаковской (Oststrasse, парень, Oststrasse!) — и всё. Дело сделано.

ТИК-ТАК… ТИК-ТАК… ТИК-ТАК…

…И вдруг, откуда ни возьмись, накатила волна жара, и стремительно застучало в висках, даром что тело, как заведенное, продолжало двигаться вперед, в разухабистом ритме неслышного марша. Во рту пересохло, и он на ходу по-рыбьи втянул воздух, словно хватаясь за него губами — так как больше хвататься было не за что.

Это не был сигнал прямой опасности — что-то другое маячило впереди, неотвратимо приближаясь к трамвайной остановке с противоположной стороны, все более сокращая расстояние, — что-то, чего там не могло быть, не должно быть. Чье присутствие при сегодняшней акции ликвидации коменданта польской полиции было немыслимо — просто несовместимо по группе крови.

Уже узнал, но еще не мог поверить: сопротивлялась кровь, сопротивлялись все, годами приобретенные и проверенные, инстинкты подпольщика, которые делали его неуязвимым. Воспоминание, прошив годы насквозь, одной вспышкой словно обесценило все, что они в себе содержали, словно опрокинуло его навзничь во внезапно ожившее прошлое: оркестр играет танго: «я-мам-час, я поче-кам, може знайдзеш лепшего, пуйдзь пшеко-най се» — и запах девичьих светло-русых волос в электрическом свете, умопомрачительный, светло-русый запах, острая мука невыразимой нежности, от которой все внутри превращается в цветок, распускается дрожащими, щекочущими лепестками (и в то же время навязчивое опасение, не пахнёт ли на нее его потом, не будет ли ей это неприятно — ей, такой хрупкой и деликатной, — разве что цветами под ноги бы ей рассыпался…), — все это сейчас ударило ему в грудь с такой же силой, как минуту назад пуля, пущенная его рукой, — в грудь приговоренного к смерти Организацией палача-полицая: будто бы его, Зверя, догнал и настиг посреди улицы собственный выстрел, и он ослаб и обмяк и сейчас начнет заваливаться, как и тот, — и так досмотрит все, что на Сербской досмотреть не успел… Едва ли не наибольшей неожиданностью была именно эта невероятно яркая, ощутимая и осязаемая реальность воспоминания, так коварно выхваченного целым и невредимым — живым! — из Бог знает каких закромов прошлого, воспоминания, которое он с легким сердцем считал ампутированным, — точно так же в детстве, дома на плебании[11], поражали среди зимы своей блестящей круглобокой гладкостью яблоки, принесенные из погреба, где они сберегались в соломе, — каким чудом хранили они эту гладкость, это глубокое, горьковатое дыхание осеннего сада?.. Он не завалился, его и дальше властно несло вперед, кружа голову неизбежностью сокращения расстояния, — а его прошлое воскресало в нем слой за слоем с сумасшедшей скоростью, и, словно в предсмертное — или уже посмертное? — мгновение, он видел себя со стороны: из всех прохожих в центре города в этот утренний час он был самым уязвимым — открытая движущаяся мишень. Медленная, мокрая зияющая рана.