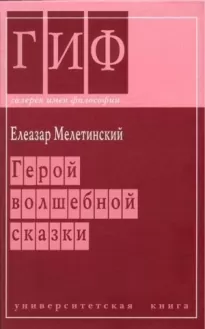

Герой волшебной сказки

- Автор: Елеазар Мелетинский

- Жанр: Культурология

- Дата выхода: 2005

Читать книгу "Герой волшебной сказки"

Получив силу, сиротка обычно совершает подвиги или по требованию духа, или по указанию бабки, или по собственной инициативе. Во многих рассказах герой убивает гигантского медведя. Этим иногда завершается его инициация. Сиротка становится великим охотником. Кроме того, он обычно добывает себе жену, отняв ее у могущественных людей или духов. Например, в сказке, приведенной Гиммельгебером[52], дед посылает сиротку отнять у пяти силачей их жену. Те превращаются в зверей и набрасываются на смельчака, но он делает так, что они теряют рассудок, затем сиротка душит их дымом. В другой сказке сиротка, к удивлению окружающих, покоряет сердце девушки-красавицы и добивается ее руки[53]. Есть рассказ о том, как сиротка получает чудесную жену в образе гусыни[54].

Подвиги сиротка совершает обычно при участии чудесных помощников, реже — благодаря своей физической силе, полученной также чудесным образом. Иногда сиротка побеждает врагов хитростью. В одной сказке рассказывается, как на играющих детей напала людоедка Калугалигсуанг. Сиротка пошевелил пальцами ног, торчащими из рваной обуви, и сказал, что они хотят отведать ее мяса. Испуганная людоедка убежала. В некоторых сказках мальчик мстит своим обидчикам. В одной из них сирота с помощью бабки превратился в чудовищного тюленя и завлек в море обидчиков (вариант — убийцу отца). Он или бабка вызывает заклинаниями бурю, и те погибают в море[55]. В финале подобных рассказов сиротка иногда побеждает старшину поселка и занимает его место[56].

Вокруг образа сиротки циклизуются самые разнообразные виды первобытного фольклора: этиологические легенды о происхождении звезд[57], тотемические легенды о невесте звериного образа, мифы-былички о борьбе детей с людоедами, сказки о духах-помощниках, полные мифологической фантастики рассказы о дальних путешествиях, предания о местных силачах, о родовых распрях. Из этого материала формируется эскимосская волшебная и волшебно-героическая сказка.

Чукотские сказки о сиротке близки эскимосским. Это объясняется не просто аналогичными условиями жизни, а общностью культуры азиатских эскимосов и приморских чукчей. У чукчей-оленеводов тоже есть такие сказки, но они менее популярны, чем у приморских.

Приведем основные варианты чукотских сказок.

Сирота жил одиноко в поселке, соседи грубо обращались с ним. Во время китового праздника ему предложили спеть песню. Он запел: «Ототототототой!» Соседи стали бранить и бить мальчика. Тогда явился кэлэ (дух) и съел всех, кроме сироты[58].

В приморском поселке (указывается его название) жил со старой бабкой сиротка по имени Коленто. Он страдал от чесотки и был так слаб, что едва мог двигаться. Бабка также не имела сил доставать пищу, и они голодали. К сиротке явился кэлэ, из сострадания дал ему кусочек мяса, который не уменьшался, сколько бы его не ели. Затем он одел его в красивую одежду и послал отнять жену у другого кэлэ. Коленто отправился в путь по морю, а гребцами взял восемь своих дядей. Дальше повествуется о приключениях Коленто, борьбе с кэлэ и т. п.[59].

Чесоточный сиротка, которым все пренебрегали, встретил «голодную старушку и назвал ее бабушкой». Однажды он попросил охотников, возвращавшихся с удачного промысла, поделиться с ним добычей. Первая группа охотников отослала сиротку ко второй, вторая — к третьей, а третья дала ему мяса «на палец». Однако когда сирота вернулся домой, он обнаружил, что пустые мешки его наполнены пищей. Это позаботилось о сиротке «Благодетельное бытие» (такой образ сложился в чукотской мифологии, возможно, под влиянием христианских представлений). Соплеменники отобрали у сиротки пищу, но «Благодетельное бытие» снова наполнило его мешки. Ото также избавило сиротку от чесотки, превратило в красавца. Тогда вчерашние обидчики окружили его вниманием, стали называть племянником, но сиротка оттолкнул их со словами: «Не ваш я — чужой, сирота». Враги сироты умерли от голода[60].

«Мальчик-сирота, одетый в собачью шкуру, рожденный собачьей женщиной, жил со старушкой и быстро рос. Маленьким игрушечным луком он убивал птиц и диких оленей и кормил старушку». Старушка велела ему жениться. Сиротка посватался к девушке-охотнице, отвергавшей женихов. Он победил ее в беге (брачном испытании) и женился на ней[61].

Сиротку «затолкали» в беговых состязаниях по кругу. Он «пошел умирать в тундру». Ворон принял сиротку за мертвого и стал клевать его тело. Сиротка схватил Ворона. Тот попросил отпустить его и обещал сделать сиротку шаманом. Мальчик стал шаманом и женился на двоюродной сестре — дочери доброго дяди[62].

Этот сюжет имеет вариант: сирота жил с сестрой. Однажды мальчик попросил сестру сшить ему обувь, чтобы он мог отправиться искать жену. Девушки из разных стойбищ отвергали его, так как он был некрасив. Наконец он нашел девушку-невесту, которую можно было получить в жены, только обогнав в беге. Он обогнал ее и двоих мужчин. Сирота принес тестю огромного моржа, избил людей, нарушивших границу его стойбища. Юноша показал себя настоящим богатырем[63]. На чукотское стойбище напали таньги. Чукчи убежали, оставив одного сиротку (никто не хотел взять мальчика в свои сани, передние отсылали его к задним и т. д.). Таньгин налетел на сиротку, но тот выстрелил в него из маленького лука, и умирающий воин отдал ему свой панцирь. Сирота «оделся во все прекрасные железные одежды, стал своим товарищам страшен»[64].

Сироте с женой нечего было есть. Росомаха, которой сирота пожертвовал «худого теленка», посоветовала ему сделать пращу и сразиться с таньгами. Соплеменники смотрели на сироту с недоверием: «Что затеял этот недостойный?» Но сирота сразился с таньгами и отбил у них большое стадо оленей. Рыболовная сеть сироты наполнилась тюленями. Он принес жертву росомахе[65].

«Был парень у моря, отец и мать умерли, остался один. Ходит по домам, его и в полог не пускают. Одежда у него из тюленьей шкуры, сам питается собачьим калом, а между тем не умирает. Сиротка решил пойти на другую землю». Дальше следует рассказ о «героическом сватовстве»[66].

«Был юноша, сирота, без отца и без матери, воспитал его дядя. Ходил он в худом платье. Сквозь дыры нагое тело светилось, так и дрожал он весь от холода». С помощью Ворона сирота обогнал в беге оленей и получил в жены единственную дочь богатого оленевода[67].

У сироты было пять дядей, но жил он с бабкой. Все дяди, кроме одного, были злыми и не заботились о племяннике. Они не только не кормили сироту, но отнимали у него пищу, когда он добывал ее. Сирота и бабушка голодали. Мальчик решил отправиться на охоту. Бабка дала ему одежду своего сына, убитого завистливым дядей. Поднимая тяжелые камни, сирота набрался сил и убил на охоте медведя. Впоследствии он добыл жену-красавицу, «отвергавшую мужчин»[68].

Сироту «не любили даже его дяди, он всегда ночевал снаружи, и никто не говорил ему „зайди к нам“». Дяди говорили: «Почему не умрет этот мальчик?» Сирота отправился к оленеводам, победил сына хозяина стойбища и получил в жены его дочь. Узнав, что сирота разбогател, к нему пришел дядя. Но племянник ничего не дал своему обидчику[69].

Сирота явился в приморское селение. Никто не знал его происхождения. Он спал на снегу вместе с собаками, прижавшись к ним, чтобы не замерзнуть, питался также с собаками. Дочь богача просила отца взять сироту в дом. Тот согласился, но вскоре стал завидовать сироте, который оказался прекрасным охотником. Богач попытался извести юношу, и тому пришлось уйти. В селении белых медведей, куда попал сирота, он победил во всех испытаниях (нырял в прорубь, дрался живыми моржовыми головами и т. д.). Юноша одолел медвежьего «старшину», который всех притеснял, и забрал его жену. «Сирота ходил на охоту, по-прежнему приносил много добычи и всегда помогал людям»[70].

Мы видим, что чукотские сказки о сиротке в общих чертах сходны с эскимосскими, но имеют специфические черты. В чукотских сказках отражается быт не только приморских зверобоев, но и оленеводов. В некоторых сказках реалистически описывается, как сирота ищет счастья в различных селениях, в частности у богатых оленеводов в тундре. Популярный образ сиротки проникает даже в чукотские исторические предания о войнах с коряками. В исторических преданиях эскимосов образ сиротки не встречается.

У чукчей сиротка странствует по иным мирам и совершает подвиги в трудных брачных испытаниях: эти мотивы характерны для чукотской традиции. В чукотских сказках о бедном сиротке побочных фольклорных мотивов меньше, чем в эскимосских, более разработан самый образ гонимого сиротки. Подробно рассказывается об обидах и унижениях, которым подвергается сирота, причем живые, реалистические детали подчеркивают социальный смысл коллизии. Чем сильнее унижен герой в начале сказки, тем более он торжествует в конце. Торжество сироты чаще, чем в эскимосской сказке, сопровождается местью обидчикам.

Чукотская сказка почти всегда изображает героя в зачине внешне неприглядным, чтобы показать, как он преображается в красавца в финале. Герой, «не подающий надежд», характерен для волшебной сказки.

Приведенная сказка о чесоточном сиротке представляет классический пример «сказки о бедном сиротке». Мотив контакта с духом, «посвящения» здесь отходят на задний план, в роли духа-помощника выступает обобщенное «Благодетельное бытие», компенсирующее бедняка за его лишения. Бабушка также утрачивает мифический характер прародительницы или покровительницы материнского рода и превращается в голодную старушку, подстать бедному сиротке. Они объединяются потому, что оба обездолены.

Коллизия сказки сводится к нарушению первобытнообщинного принципа распределения добычи, жертвой которого выступает сиротка. Несправедливость соплеменников проявляется в том, что они не только не дали сиротке части добычи, но и пытались отобрать пожертвованное «Благодетельным бытием». Из текста явствует, что сиротка принадлежал к тому же роду, что и его обидчики. Когда он разбогател, прежние враги стали называть его племянником, т. е. намекать на родственную связь, о которой они не вспоминали ранее. Характерно, что каждая группа охотников старается свалить заботу о сиротке на другую («пусть задние дадут»): нет семьи, которая кормила бы сиротку, это дело общее и вместе с тем ничье. В сказке нарисована яркая реалистическая картина разложения первобытной общины, когда родич оказывается вне семьи и им пренебрегают более сильные, когда нарушается первобытнообщинный принцип распределения добычи. Сказка выражает протест против появления социального неравенства и эгоизма, осуждает нарушителей общинного равенства.