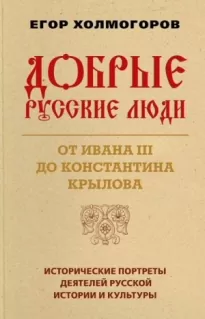

Добрые русские люди. От Ивана III до Константина Крылова. Исторические портреты деятелей русской истории и культуры

- Автор: Егор Холмогоров

- Жанр: Публицистика / Биографии и Мемуары / История: прочее

- Дата выхода: 2022

Читать книгу "Добрые русские люди. От Ивана III до Константина Крылова. Исторические портреты деятелей русской истории и культуры"

В отличие от прежних стихов Гумилёва, в которых обстоятельно расставлены вещи, переживания, афоризмы, каждому образу отведено свое четкое место, здесь образы наталкиваются друг на друга, наезжают, цепляются и переплетаются. Это не описание реальности, это поток сознания. Это трансперсональное переживание, где лирический герой одновременно равен себе и больше себя, находится одновременно в разных местах и является как собой, так и не собой.

Однако на образность символистов это совсем непохоже. У тех чаще всего довольно банальные символы — Роза, Звезда, Сияние — отсылают к мистическим туманам. Гумилёв же производит очень тщательное филигранное наслаивание культурных и исторических смыслообразов на личные биографические ассоциации, так, чтобы одно просвечивало сквозь другое.

Гумилёв показывает, каким может быть конкретный, синтетический символ. В «Заблудившемся трамвае» в каждую строчку упаковано огромное количество информации и культурных кодов, в несколько слоев. Это ребус, некоторые части которого и по сей день не могут разгадать лучшие филологи — что за старик умер в Бейруте год назад? А ведь наверняка это кто-то конкретный. Но вряд ли мы когда-нибудь уже это узнаем.

В целом «Заблудившийся трамвай» это стихотворение о революции, о потерянности в истории, когда символ прогресса, трамвай, несется через страны и эпохи. История с началом революции сорвалась с рельс и мы метафизически потерялись между эпохами и мирами, утратили правый путь. Жутко и хочется немедленно выйти. «Остановите землю, я сойду», — как говорят сейчас.

Заметим, кстати, что трамвай был образом царской России, где перед революцией осуществлялась индустриализация, активно внедрялись и электричество и электротранспорт. То есть это та Россия, которая досталась большевикам и которую они, сняв с рельсов, двинули неизвестно куда.

Этот трамвай несется к зеленной лавке, где продают отрубленные головы, и палач в красной рубахе — вспомним слова Иннокентия Анненского: «красная рубаха это одеяние палача», — срезает голову и поэту.

Однако почему слова на вывеске гласят именно «Зеленная»?

На Большой Зелéниной улице в Петрограде в годы их бурного романа жила Лариса Рейснер, теперь соратница Л. Троцкого, жена ревматроса Ф. Раскольникова, красная комиссарша и сама участница красного террора. И вот у Гумилева закручиваются жгутом две ассоциации — «Революция — красный террор — гильотина — рубка голов — головы как овощи в корзине — овощная лавка» и «Революция — красный террор — Лариса Рейснер — Большая Зелéнина улица — зеленная лавка».

Рассказ о Машеньке, которая умерла, пока герой шел представляться императрице. Здесь тоже сразу несколько смысловых слоев. Во-первых, история о том, как поэт Державин во время болезни жены Екатерины Бастидон ходил на прием к императрице, чтобы заступиться за друга, а жена за время его отсутствия умерла.

Но Катенька после первого прочтения превращается в Машеньку, и на это имя начинают наслаиваться всё новые и новые смыслы. Теперь это ещё и отсылка к «Капитанской дочке», повести о русском офицере посреди кровавого бунта. Правда тут происходит инверсия — у Пушкина ходатайствовать к императрице за арестованного Петрушу Гринева ходила как раз Маша Миронова.

Наконец, завершающий слой, чисто автобиографический — Маша Кузьмина-Караваева, юная строгая девушка из бежецких родственников Гумилёвых, в которую он был трогательно влюблен. Накануне Первой мировой войны она угасла от туберкулеза, — стихотворение написано как раз в шестую годовщину смерти Машеньки.

Гумилёв припоминает своё собственное представление императрице, тоже уже к тому времени трагически убитой. Некоторые исследователи предполагают, что здесь к имени «Машенька» подключается ещё одна ассоциация — с одной из убитых большевиками великих княжон, Марией Николаевной (с ними он общался, лежа в лазарете в Царском Селе, и им написал стихотворные посвящения, из которых до нас дошло только посвящение Анастасии Николаевне).

Однако именно умершая Машенька Кузьмина-Караваева оказывается в итоге, после переименования героини, главным адресатом этого стихотворения, его Беатриче, поскольку в целом «Заблудившийся трамвай» это, конечно, «Божественная комедия» в миниатюре (Гумилёв был всегда очень увлечен Данте).

Трамвай летит в ад по вехам жизни Гумилёва, по рекам — переход через реку Стикс символизирует смерть — Нева, Нил, Сена. И вот начинается Индия Духа, загробный мир. Конечно, Индия здесь — это не Шамбала и Гималаи теософов и прочих оккультистов. Это «Индии» Колумба и конкистадоров, неведомая и открываемая смельчаками земля. Новый Свет.

В этой Индии Духа есть Ад — Зеленная, в которой рубят головы, чистилище — дом умершей Машеньки, и Рай — небесный «Зоологический сад планет», под которым подразумеваются созвездия. И есть представительство Рая здесь, на земле, Исаакиевский собор, твердыня православия.

И здесь, в самом визионерском своём стихотворении Гумилёв ни на секунду не отходит от своей церковности, представленной собором, и монархизма, представленного императрицей.

Отметим эту кольцевую структуру повествования: путешествие завершается возвращением на Родину, в Петроград, как и положено подлинному духовному путешествию, о чём писал знакомый Н. Гумилёва Г. Честертон в своём трактате «Ортодоксия».

В «Заблудившемся трамвае» Н. Гумилёв доводит возможности русской поэзии практически до абсолюта. Предложенная им техника конкретного синтетического символа, так сказать, русская игра в бисер с элементами русской рулетки, будет усовершенствована Ахматовой и Мандельштамом, а через них определит всю дальнейшую русскую поэзию.

Именно таким, в конечном счете, оказался ответ главных светил символизма на тот факт, что их прежний мир исторической России, русской культуры, мировой культуры, нормальной русской жизни, был насильственно убит, насильственно уничтожен. Территорией сопротивления становится слово, становится память. Именно в ней всё остается по-прежнему. Слова начинают играть роль шифров, отсылающих к глубинам памяти, к тому, что уничтожено, но всё-таки надо сохранить.

Слова начинают значить больше, чем просто обозначения вещей, поскольку самих вещей теперь нет — остались идеи вещей, память о вещах, уничтоженных революционной катастрофой.

Слова значат теперь больше, чем раньше — теперь это сгустки энергии, которые удерживают мир от окончательного разрушения или способны его восстановить. И Гумилёв это прекрасно осознает. За полгода до «Заблудившегося трамвая» он пишет программное «Слово».

В оный день, когда над миром новым

Бог склонял лицо Своё, тогда

Солнце останавливали словом,

Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,

Звезды жались в ужасе к луне,

Если, точно розовое пламя,

Слово проплывало в вышине…

А для низкой жизни были числа,

Как домашний, подъяремный скот,

Потому что все оттенки смысла

Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку

Покоривший и добро и зло,

Не решаясь обратиться к звуку,

Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осияно

Только слово средь земных тревог,

И в Евангелье от Иоанна

Сказано, что слово это — Бог.

Мы ему поставили пределом

Скудные пределы естества,

И, как пчелы в улье опустелом,

Дурно пахнут мёртвые слова.

Это стихотворение может показаться почти отречением от акмеизма, ведь оно осуждает ограничение слова скудными пределами естества. Однако, что противополагается этой скудности? Не мутная неопределенность символизма, а созидающая действенность библейского слова — боговдохновенного и несущего в себе откровение.

Прежний ад нам показался раем

Дьяволу мы в слуги нанялись

Оттого что мы не отличаем

Зла от блага и от бездны высь.

Первоначально, как видим, Гумилёв сделал прямой выпад против символизма и декадентства, но в окончательном варианте эта строфа была опущена.

Главный смысл стихотворения — слово не потому больше естества, что оно отсылает к мистическим туманам, а потому, что за ним стоит Бог, который и произнес это слово и наполнил его Своей божественной энергией. Это властное, владычное слово.

И здесь ещё одна разгадка того, почему Гумилёв остался в Петрограде и занимался словом, а не ушел на фронты гражданской войны. Он ощущал своё призвание сокрушить большевиков Словом. Не пропагандой, а именно тем властным словом, которое разрушает города и останавливает солнце.

Он пытается использовать магию своего слова как оружие и вступает с «музыкантами революции» в борьбу за русскую поэзию, которая и закончилась для него мученической смертью.