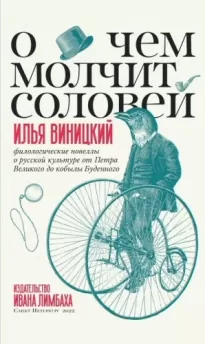

О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного

- Автор: Илья Виницкий

- Жанр: Самиздат, сетевая литература

Читать книгу "О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного"

[43] Цит. по: <http://his95.narod.ru/party/octobr.htm>

[44] О вариациях и распространении русской марсельезы см.: Гиппиус Е., Ширяева П. Рабочая Марсельеза // Биографии песен. М., 1965. С. 53–73; Колоницкий Б. И. Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры российской революции 1917 года. СПб., 2011; Фахретдинов Р. «Русская марсельеза»: жестокий романс Петра Лаврова // Антропологический форум. 2018. № 36. С. 117–153. Как пишет Б. И. Колоницкий, «рабочая Марсельеза» призывала «к борьбе со „злодеями“, „собаками“, „жадной сворой“, с жиреющими „обжорами“, продающими совесть и честь». В свою очередь, другие революционные песни звали «на борьбу с „паразитами трудящихся масс“, со „сворой псов и палачей“, с „супостатами“, „наглецами“, „пауками“, „кровопийцами“ и т. д.». Финалом такой «великой борьбы должна стать не просто победа над врагом, но его тотальное уничтожение. Без этого невозможно наступление „новой жизни“» (с. 298). Существовали также монархическая и черносотенная версии «рабочей марсельезы». Обратим внимание на то, что в поэме «Двенадцать» Александр Блок совмещает мотив «Рабочей Марсельезы» («Вперел, вперед, рабочий народ!») с мотивами народных песен. См. Гаспаров Б. М. Поэма А. Блока «Двенадцать» и проблемы карнавализации в европейской культуре начала XX века // Slavica Hierosolymitana. I. Jerusalem, 1976).

[45] Огарев Н. П. Избранные произведения. Т. 2. М., 1956. С. 314.

[46] Соболевский А. И. Великорусские народные песни. Т. 7. СПб., 1902. C. 556.

[47] Сергиенко А. Дети тульских рабочих в гостях у Л. Н. Толстого // Толстой Л. Н. Для детей: рассказы, басни, сказки, былины: Лев Толстой и дети. М., 1964. C. 203.

[48] Луговской включил в текст песни Басманова традиционный для русского фольклора мотив величания бояр гостями. Интересно также использование брутального глагола «доколачивать», восходящее к стихотворению 1927 года. Это слово представлено в «Пословицах» Даля: «Початую кладушку домолачивай, упрямую бабу доколачивай!» (Даль В. И. Пословицы русского народа. Т. 1. М.; СПб., 1879. С. 649). Наконец, образ топора в песне Басманова абсорбирует идущую от Герцена «полемику о топоре» как орудии русской революции (см., в частности, Козьмин, Б. П. Был ли Н. Г. Чернышевский автором письма «Русского человека» Герцену // Литературное наследство. Т. 25–26. С. 576–585).

[49] Жиркевич вспоминал, что Орловский был автором еще одной «жестокой, хлесткой пародии на народный мотив», ходившей в списках по городу («Над горами, над долами...»): «Ужасаешься картине Смоленских нравов, изображенной в этом стихотворении, за строфами которого чувствуются лишний раз негодование, слезы, протест настоящего археолога, ревностного охранителя родной старины» (с. 128–129).

[50] РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Ед. хр. 565. Л. 103. Благодарю Майю Гарсиа за указание на эту цитату.

[51] Здесь прием гамлетовской «мышеловки» соединяется с традиционными для русской литературы использованиями былинного (балладного) пира перед великим князем (царем или королем) как рискованного теста.

[52] Показательно, что в ранней советской пьесе А.С. Серафимовича «Марьяна» (1920) лавровская «Рабочая Марсельеза», исполняемая красноармейцами («Нам не нужны златые кумиры, / Ненавистен нам царский чертог»), переходит в народную песню-колядку с интересующим нас припевом: «Коноводов Илья (с присвистом вползает, опираясь руками на деревянные колодки; обе ноги у него отрезаны). Эй, жги, говори!.. Отворяй ворота, господа едут!» Серафимович А. Скитания. М., 1933. С. 295.

[53] Цит. по: http://www.operalib.eu/godunov/a_05.html

[54] Запись беседы И. В. Сталина, А. А. Жданова и В. М. Молотова с С. М. Эйзенштейном и Н. К. Черкасовым по поводу фильма «Иван Грозный». 26 февраля 1947 г. // Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б)-ВКП(б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике. 1917–1953. М.: МФД, 1999. С. 612, 619. Как известно, в ответ на это обвинение Эйзенштейн сказал, что ку-клукс-клановцы «одеты в белые колпаки, а у нас — в черные», на что Молотов ответил: «Это принципиальной разницы не составляет» (там же). Заметим, что у ответа Эйзенштейна вполне могло быть и двойное дно, связанное с актуальной для него в период работы над второй частью «Ивана Грозного» современной аллюзией. Речь идет о типичных для советской прессы описаниях фашистских штурмовиков и эсэсовцев (а также итальянских чернорубашечников), ассоциировавшихся с русскими черносотенцами. Вот характерный пример из книги Евгения Бор-Раменского «Кто такие гитлеровцы» (М., 1942), резонирующий с текстом песни Басманова: «Топор и плаха загуляли по городам Германии. Чтобы дать возможность своим озверевшим молодчикам обогатиться путем грабежа, Гитлер организовал по всей Германии массовые еврейские погромы. Самым гнусным издевательствам были подвергнуты тысячи ни в чем не повинных людей. Гитлеровские молодчики ночью врывались в квартиры, женщин и детей стаскивали с кроватей, избивали и выгоняли на улицу, мужчин убивали, имущество растаскивали, дома, населенные евреями, поджигали. Кровавая волна погромов перекатывалась из одного конца страны в другой. В этих еврейских погромах гитлеровцы далеко превзошли своих учителей — черносотенцев царской России...» (с. 11). Заметим, что образ Басманова в записках Эйзенштейна связан — через коварного немецкого опричника-наймита Генриха фон Штадена — с темой «немецкого dictatorship». «By extension» в контексте первой половины 1940-х годов сквозь образы русского тирана и его кромешников просвечивают образы германского фюрера и его «озверевших» погромщиков.

[55] Соблазнительно представить мандельштамовское описание вакханалии «тонкошеих вождей» в эпиграмме на Сталина («Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет»; мотив следующих один за другим приговоров) как один из ассоциативных прообразов (или аналогов) пляски опричников с криками, визгами и свистом.

[56] Заседание художественного совета при Комитете по делам кинематографии. Просмотр и обсуждение второй серии «Ивана Грозного» 7 февраля 1946 г. // Живые голоса кино. С. 293–294.

[57] Цит. по: <http://loveread.ec/read_book.php?id=49832&p=35>

[58] Цит. по: Иван Грозный: энциклопедия. Под редакцией М. Л. Вольпе. М., 2007. С. 393.

[59] Эйзенштейн С. Избранные произведения. Т. 6. С. 194. О связанной с Басмановым теме отце- и сыноубийства в фильме Эйзенштейна см. в указанной работе Т. Н. Николаевой, с. 202 (о «детях Кроноса»).

[60] Малюта и молодые опричники как ангелы мщения, рушащиеся стены Башни, трубный глас и т. д. В то же время, как любезно указал нам Н. И. Клейман, призыв Малюты «воткнуть стяг Грозного в небо» представляет собой кульминацию кощунственного Люциферова стремления царя земного заместить собою Царя Небесного.

МОЯ КУРИАДА,

или Необыкновенная история одного поэтического дебюта (вместо заключения)

Моих, впрочем, много есть сочинений: «Женитьба Фигаро», «Роберт-Дьявол», «Норма». Уж и названий даже не помню. И все случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». ... У меня легкость необыкновенная в мыслях.

Н. В. Гоголь. Черная курица Сверхъюное

У меня есть традиция в канун Нового года писать небольшую заметку на жизненно важную (для меня) тему. Иногда я ее обдумываю загодя, но на этот раз тема родилась вдруг, прямо к празднику, и немедленно потребовала письменного излияния.

40 лет тому назад на 16-й полосе любимого бабушкой и мною «Клуба 12 стульев» в «Литературной газете» было опубликовано мое первое стихотворение. Вышло оно в подборке «Юное дарование», на сопроводительной картинке к которой буква «Ю» была изображена в виде соски. В редакторской колонке сообщалось о том, что эта подборка подвела итог конкурса юных сочинителей, в котором «состязались в остроумии 433 конкурсанта в возрасте от 13 до 35 лет, приславшие более 2,5 тысячи произведений...» (на самом деле — по крайней мере, в моем случае — стихи были отправлены отцом юмористу Аркадию Инину, который поделился ими с заведующим отделом сатиры и юмора газеты Виктором Веселовским).

Подборка начиналась со стихотворения «юной поэтессы» Ирины Путяевой (впоследствии члена Союза писателей России и даже академика Академии российской словесности):

О ЛЮБВИ НЕ ГОВОРИ

Любимый! Лучше мне не прекословь.

Я своего достигну непременно.

Лишь там, где оступается любовь,

всегда свое успеет взять измена.

Твой каждый шаг хочу предугадать,

когда в себе не знаю, что таю...

Готова душу дьяволу продать

Лишь для того, чтобы понять твою.

В свою очередь, мои стихи, далекие от высоко жертвенной лиричности приведенных выше, были аттестованы как произведение «сверхъюного дарования», которому щедрый редактор, как Бог Авраму, добавил в имя дополнительную букву — «Илья Винницкий (sic! — И. В.; 12 лет, 6-й класс, стихи написаны в десятилетнем возрасте)». Вот они (название было дано редактором; я, помнится, к этой сатире на советский коллективизм относился со всей сверхъюной серьезностью):

ШУТКА

Я гулял на улице

И увидел курицу.

Говорю я курице:

«Ты чего на улице?»

Отвечает курица:

«Я того на улице,

Что другие курицы

Тоже все на улице».

На следующий после публикации день я проснулся знаменитым. Бабушка, до того заведшая целую тетрадь моих творений под названием «Леша Виницкий. Пробы пера», вырезала из «Литературки» 16-ю страницу с моим творением и вложила ее в свою сакральную папку стихотворений (там, где были Надсон, Ахматова, Гюго, Брюсов, Вера Инбер и Евг. Евтушенко). Папа и мама рассказали всем знакомым об успехе сына. Но счастье оказалось мимолетным и испорченным. На уроке математики наша язвительно прямая, как вектор, математичка Валентина Васильевна Соколова по прозвищу ВВС высмеяла мои стихи, указав, что рифму «улица — курица» я заимствовал из какого-то ее монолога на уроке.

Это обвинение повергло меня в отчаяние («как я страдал!» — как писал много лет спустя в лирической повести о своей главной любви мой университетский друг-прозаик). Об этих стихах и связанном с ними прозвище «сверхъюное дарование» я постарался поскорее забыть, но новые («Дом с белыми колоннами, как ножки танцовщиц»; «Билась смерть о смерть, билась рать о рать...») опубликовать не удалось. В итоге из поэтов мне пришлось переквалифицироваться в филологи и написать книгу о катастрофически плохой поэзии и ее эпониме графе Дмитрии Ивановиче Хвостове (в последней я, правда, упомянул о своем курином дебюте, но только в качестве надрывного признания в грехе). Курокрад

И вот буквально накануне Нового года совершенно неожиданно и бесповоротно мои сверхъюные творения вернулись в орбиту моей жизни. Но в каком виде и в каком контексте!

В сетевой библиотеке я наткнулся на вышедшую в 1995 году книжку под привлекшим мое внимание названием «Мой папа — аферист» (она же «Зачарованный киллер»). Я, как некоторые мои друзья знают, изучаю литературных аферистов и мистификаторов. Смотрю я на экране первую попавшуюся страницу и вижу... свои стихи в новом свете. Героиня повести рассказывает: