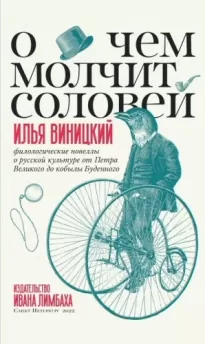

О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного

- Автор: Илья Виницкий

- Жанр: Самиздат, сетевая литература

Читать книгу "О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного"

Они терем за собой зажгли»

Понимающе вполголоса опричники поют:

«Гойда, гойда!

Говори, говори!

Говори, приговаривай,

Говори, приговаривай!»

С расстановкой Федор говорит:

«Топорами приколачивай...»

Дикий свист пронзительный.

Во все горло рявкнули опричники:

«Ой, жги, жги, жги!..»

Кончил Федор пляс,

На скамью вскочил.

С криком лезут плясуна обнять.

Тычут чаши пьяные.

Машкерадный сарафан на части рвут.

И сверкает Федор в белом кафтане ослепительном,

жемчугом расшитом.

Звонким смехом заливается,

Похвалам, восторгам радуется [9].

В хранящихся в РГАЛИ рабочих записях Эйзенштейна исполнение песни торжествующего Басманова передается таким образом [10]. Вначале с криками «гойда! гойда!» «сквозь взрывы пляса» на экране появляются опричники:

Черные опричники

Белый (в сарафане) Федор

Золотые опричники

Черные опричники

Цветные рубахи

Whirlwind <ураган> в конце.

Затем следует «удар и взлет рубах», и Федор начинает свою партию:

Федор (баритон):

Гости въехали к боярам во дворы

(Басы) Хор: во дворы

Заиграли по боярам топоры

Басы и тенора. Хор: топоры

Хор:

Гойда, гойда

Говори, говори [говор ритмованный]

Музыка:

Говори // Приговаривай

Говори приговаривай

Федор: Топорами приколачивай (очень дробно)

Свист

Хор

Ой, жги, жги, жги, жги...

(Экстатические взлеты рубах)

II

Федор:

Раскололися ворота пополам

Хор: пополам

Ходят чаши золотые по рукам

Хор: по рукам

Гойда, гойда

Etc.

III

Федор [негромко]

А как гости с похмелья́ домой пошли

Хор [шопот]: пошли

Они терем за собой зажгли

Хор [шопот]: зажгли

Вполголоса:

Гойда, гойда

Etc.

Центральными звуковыми эффектами, сопровождающими песню Басманова, являются для режиссера топот, гиканье и свист опричников (в одной из записей Эйзенштейн указывает на свист в четыре пальца былинного Соловья-разбойника).

Прокофьев решает поставленную перед ним режиссером задачу, отталкиваясь от собственных модернистских опытов «воссоздания» дикой языческой пляски-вакханалии в сочиненной им во время Первой мировой войны «Скифской сюите» (либретто Сергея Городецкого). Темп песни Федьки всецело подчинен у него идеологическому развертыванию действия (сцена была снята на записанный заранее «саундтрек») и строится по принципу постепенного разоблачения страшной силы, вырывающейся на волю из рамок традиционной крестьянской песни. В припеве, исполняемом хором, ирония сбрасывается, «как опостылевшая маска», и мелодическое развитие темы взрывается «неожиданными гармоническими и тональными изменениями и хроматизмом», усиливающими впечатление дикого стихийного пира [11].

Дарья Хитрова в замечательной работе о кинопоэтике пляски обращается к семантической структуре песни Басманова и рассматривает содержащиеся в ней «мрачные намеки, тайные арготизмы (гойда-гойда!), заговорщический свист и двусмысленность как в движениях, так и в словах». Таким двойным смыслом играет, например, рефрен «говори — приговаривай», в кото-ром первое значение «повторяй» скрывает под собой зловещее «осуждай, подписывай приговор» [12]. Глагол «жги» Хитрова справедливо связывает со сложно сконструированным Эйзенштейном символическим образом пожара, языков пламени, «цветового глиссандо» в сцене пляски.

Добавим также, что сам издевательский сюжет песни (приезд «гостей»-грабителей) обыгрывает традиционную скоморошину, в которой «челобитчики» грабят боярина и купца и произносят в финале народную мораль: «Эй вы, гости богатые, бояре тароватые! Ставьте меды сладкиe, варите брагу пьяную! Отворяйте ворота растворчаты, принимайте гостей голыих, босыих, оборванных, голь кабацкую, чернь мужицкую, неумытую!» [13]

Замечательно, что мотивы этой скоморошины были использованы А. К. Толстым в трагедии «Смерть Иоанна Грозного» (1866), в финальном акте которой в царские палаты врываются «с пеньем, свистом и пляской» скоморохи, крича «Ой, жги, жги, жги! / Настежь, баба, ворота; / Тащи козла за рога! / Ой, жги, жги, жги! / Пошла, баба, в три ноги!» [14]. Эта дикая песня выступает как своего рода античный хор, предвещающий смерть деспота. «Царь шлепнулся!» — как сказал в конце трагедии его шут [15].

Наконец, «тайный арготизм», использованный в тексте песни Басманова, — «гойда-гойда» — представляет собой точную историко-культурную отсылку не только к знаменитому величанию царя опричниками (историки предлагают разные объяснения его происхождения [16]), но и к восходящему к парадигматическому для «опричного текста» в русской литературе описанию казней московских в «Истории государства Российского» Карамзина [17]. Этот клич постоянно использовался в русских исторических драмах, романах и операх (Лев Мей, Иван Лажечников, А. К. Толстой, П. И. Чайковский, Александр Амфитеатров) как своего рода пароль кромешников, и его включение в текст песни «демонского воеводы» Басманова влечет за собой шлейф вполне определенных и канонизированных русской литературой и классической музыкой кровавых исторических ассоциаций [18].

Добавим к числу указанных выше тематических «прообразов» сцены яркий эпизод из главы «Басманов» в романе А. К. Толстого «Князь Серебряный» (1862). Коварный женственный воин Федор Басманов в разговоре с героем романа начинает ернически «голосить и причитать, как бабы на похоронах», но вскидывая «наглый взор на князя, как бы желая уловить его впечатление». «Ох, сирота, сирота я! — заговорил он нараспев, будто бы плача, — сирота я горькая, горемычная! С тех пор как разлюбил меня царь, всяк только и норовит, как бы обидеть меня! Никто не приласкает, никто не приголубит, все так на меня и плюют». (Ср. обращенные к князю Старицкому слова юродствующего Грозного во время пляски: «Эх, не любишь ты меня, брат Владимир... / Нет в тебе любви ко мне, одинокому... / Сирота я покинутый, пожалеть меня некому».) Вслед за тем у А. К.Толстого Басманов неожиданно зовет песенников, которым приказывает после печальной песни заиграть плясовую:

— Живей! — кричал Басманов и, схватив две серебряные стопы, начал стучать ими одна о другую. — Живей, соколы! Живей, бесовы дети! <...> Вся наружность Басманова изменилась. Ничего женоподобного не осталось на лице его <...> слышалась только бешеная песня с присвистом и топанием, да голос Басманова: — Живей, ребята! Во сне, что ли, поете? Кого хороните, воры? [19]

Любопытно, что в финале этой сцены Басманов Толстого спаивает князя Серебряного и пытается переодеть его в женскую одежду (сравните маскарадный мотив в соответствующей сцене в «Иване Грозном»).

Смысловая и ассоциативная «связка» криков «гойда», пляски, свиста, маскарада, издевательской иронии, мотивов «гостей», врывающихся в ворота, грабежа, насилия, огня и смерти в песне Басманова представляет собой «реализацию в песне и пляске» действие одной из центральных, по мнению Хитровой, сцен второй серии — «Метель», которая завершала эпизод «Первые казни», была снята, но вырезана из фильма цензурой. Ее сценарная запись и лексически, и ритмически прямо предваряет песню-пляс Федьки: «„Гойда, гойда!“ / вскачь / со своей сворой черною / с царского двора умчался. / За ним Федька стрелой полетел, / через мертвые тела на бегу приплясывая. / В метели исчез» [20].

Песня Басманова не просто интегрируется в текст сценария, но вытекает из сюжетного действия, обобщает его в своем содержании и звучании. Так, жуткий клич «гойда», анаграмматически «распыленный» в самом рефрене песни («говори да приговаривай»), резонирует с криком «горько» в сцене свадьбы Ивана в «Золотой палате» в первой серии фильма: «Издали до свадебной палаты звон доносится. / С криком: / «Горько! Горько!» сливается. / И под крики пирующих / царь / от губ царицыных / после поцелуя отрывается...» В этой же сцене слово «горько» соседствует со словом «жги»: «Жги хоромы Захарьиных!»; «Айда в Замоскворечье: Глинских — Захарьиных жечь!» [21] Более того, в режиссерских заметках к сценарию Эйзенштейн прямо подчеркивает символическую двойственность роли Федора, являющегося «в маске потому, что „играет хозяйку“ в песне гойда гойда», и отсылает к не вошедшей во вторую серию сцене разорения боярского дома и надругательства над боярышней: «Федор — „боярский дом“. Добро хапают, хозяйку лапают (пошли чаши золотые по рукам) по рукам — double meaning <двойной смысл>» [22]. В финале пляски опричники бросаются к «ластихе», изображаемой Федькой, и хватают и рвут его (ее) сарафан. Иначе говоря, развязкой двусмысленной от начала до конца песни становится апофеоз грабежа и изнасилования (пошла по рукам) — своего рода разыгрываемая перед глазами Грозного и зрителя глумливая опричная сатурналия, во всем противоположная возвышенному дидактическому Пещному действу. Галоп

Саму песню Федьки исследователи считают удачной стилизацией разгульных, «удалых, молодецких песен» [23]. Татьяна Егорова отмечает, что в водоворот музыкальных потоков прокофьевской интерпретации вовлекаются также классические, оперные, обработки русских песен, саркастические мотивы частушки и даже тема «Dies irae», подчеркивающая зловещую атмосферу сцены [24]. Источником припева к песне обычно называют арию Торопки из «Аскольдовой могилы» Алексея Верстовского (1833; слова М. Загоскина):

Заходили чарочки по столику!

Заплясали молодцы по горенке!

Гей, жги, говори,

Договаривай!

Старые деды вприсядку пошли,

А старухи подрумянились!

Гей, жги, говори,

Договаривай!

Хор:

Гей, жги, говори,

Договаривай! [25]

На лежащий в основе песни Басманова жанр народного танца, привлекший в свое время внимание поэтов-символистов, указала английская исследовательница Аврил Пайман, предположившая, что написанный Луговским текст имеет общий фольклорный источник со стихотворением Андрея Белого «Веселье на Руси» (1906; вошло в цикл «Россия» в сборнике «Пепел»), заканчивающимся видением Смерти, встающей над охваченной революцией страной:

Трепаком-паком размашисто пошли: —

Трепаком, душа, ходи-валяй-вали:

Трепака да на лугах,

Да на межах, да во лесах —

Да обрабатывай!

По дороге ноги-ноженьки туды-сюды пошли,

Да по дороженьке вали-вали-вали —

Да притопатывай! [26]

Сам Эйзенштейн в одной из заметок к этой сцене, адресованной, по всей видимости, Прокофьеву, подчеркивает ее танцевальную основу — «галоп, конный скач» (то есть так называемый «horse’s step», «pas de cheval», «лошадиный шаг» в балете — выбрасывание одной ноги на прыжке другой, здесь — присядка).