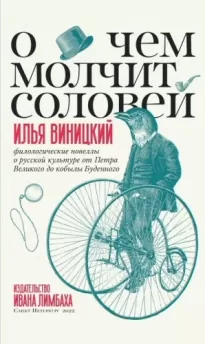

О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного

- Автор: Илья Виницкий

- Жанр: Самиздат, сетевая литература

Читать книгу "О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного"

Перекует созвездье заново.

И будто перстни обручальные

Последних королей и плахи,

Носитесь в воздухе, печальные

Раклы, безумцы и галахи [51].

Показательно, что великий князь в «Настоящем» [52] не только смиряется перед жестокой волей (законом) современности, но и пытается понять смысл истории-коромысла и угадать собственный конец. Более того, жестокие и непреклонные голоса и песни с улицы достигают его слуха сразу после длинного профетического монолога (своего рода одинокого моления о чаше, в котором образ князя связывается автором с Христом — и, возможно, самим собою как пророческой жертвой [53]). Этот монолог, как можно легко убедиться, буквально пропитан астральными метафорами времени, представленными во многих произведениях поэта последнего периода его жизни:

«Он захотел капусты кислой», —

Решил народный суд.

А я ведро на коромысле

Из березы пою, их вечером несут.

Суровою волею голи глаголы висят на глаголе.

Я, самый верхний лист

На дереве царей,

Подземные удары

Слышу, глухой подземный гул.

Нас кто-то рубит,

Дрожат листы,

И вороны летят далече.

Чу! Чую, завтра иль сегодня

Все дерево на землю упадет.

Железа острие нас рубит.

И дерево дрожит предсмертной дрожью».

<…> «Народ нас создал, возвеличил.

Что ж, приходи казнить, народ!

Какой холодный подоконник!

И смотрят звезды — вещий сонник!

Да, настежь ко всему людей пророческие очи!

Придет ли смерть, загадочная сводня,

И лезвием по горлу защекочет,

Я все приму сегодня,

Чего смерть ни захочет.

Но сердце темное пророчит.

Что ждет меня — какая чаша?

Ее к устам моим несу!

Глухой острог, параша,

Глухой острог, затерянный в лесу,

Среди сугробов рудники

И ты, печальная параша,

Жестоких дней приятельница?

Там полетят в меня плевки,

Я буду для детей плевательница?

Как грустен этот мир!

Время бежит, перо писарей

Торопится,

Царей

Зовет охолопиться...

И буду я висеть на виле;

А может, позже

Меня удавят те же вожжи,

Какими их давили.

Смерть! Я — белая страница!

Чего ты хочешь — напиши!

Какое нынче вдохновение ее прихода современнее?

Ранней весной, не осенью,

Наше сено царей будет скошено.

Разлукой с небом навсегда,

Так наземь катится звезда

Обетом гибели труда.

Ах, если б снять с небесной полки

Созвездий книгу,

Где все уж сочтено,

Где жизни нить, и плахи нить, и смеха нить

В едином шелке

Ткало веретено,

Покорно роковому игу,

Для блеска звездных игол.

И показать людей очей корыту

Ее задумчиво-открытую...

Мне станет легче извинить

И палача и плаху,

И даже лесть кровавому галаху.

Часов времен прибою внемля,

Подкошенный подсолнух, я

Сегодня падаю на землю.

И вот я смерти кмотр [54].

Душа моя готовится на смотр

Отдать отчет в своих делах.

Что ждет меня? [55]

Кто же такой этот великий князь, приговоренный народным судом к смерти? В хлебниковедении принято говорить об этом образе как обобщенно-аллегорическом, а о сюжете поэмы как символическом изображении всероссийского народного восстания. Между тем поэтическое мышление Хлебникова глубоко исторично и конкретно. Скорее всего, действие этого произведения происходит не в год революции (свержения династии в феврале 1917 года), а в более поздний период «красного террора» (или же эти взаимосвязанные события контаминированы автором). Ко времени создания «Настоящего» большевиками были казнены пять великих князей [56], но лишь один из них, как нам представляется, может служить идеальным идеологическим и биографическим прототипом главного героя поэмы, как бы совмещающим в своей легенде хлебниковские темы истории, смерти и науки.

Я имею в виду просвещеннейшего дядю Николая II, великого князя Николая Михайловича (1859–1919) — известного историка Российской империи, председателя Русского Исторического общества, почетного президента Русского Энтомологического общества [57], главу Русского Географического общества, инициатора издания серий российских некрополей (книг памяти) [58] и исторических портретов [59], автора книги по гусиной охоте [60], собеседника Льва Толстого и Александра Керенского.

Великий князь Николай Михайлович придерживался либеральных (конституционалистских) взглядов и пользовался репутацией русского «Филиппа Эгалите» — французского принца крови, также принявшего революцию и в итоге окончившего дни на плахе [61]. Он был известен не только своим фрондёрством, но и историческими предсказаниями, отголоски которых могли дойти до Хлебникова (вообще интересы поэта и князя тесным образом пересекались). Например, в начале Первой мировой войны он пророчествовал: «<Д>ля меня ясно, что во всех странах произойдут громадные перевороты; мне мнится конец многих монархий и триумф всемирного социализма, который должен взять верх, ибо всегда высказывался против войны …» [62] За год до революции великий князь опубликовал брошюру о казни пяти декабристов своим дедом императором Николаем Павловичем, наполненную трагическими предчувствиями. После свержения Николая II немедленно вернулся в Петроград из ссылки, признал власть Временного правительства и стал инициатором установки памятника казненным декабристам. В мае 1917 года бывший великий князь разочаровался в успешной трансформации России в свободную страну и назвал себя в разговоре с французским послом Морисом Палеологом «висельником». Намеком на Николая Михайловича в поэме Хлебникова может быть и неожиданная энтомологическая метафора (великий князь был обладателем одной из крупнейших коллекций бабочек в России):

Нежнее снежной паутины

И снежных бабочек полна,

Над черной бездною ночей

Летела занавесь окна [63].

После большевистского переворота бывший великий князь был выслан в Вологду. 1 июля 1918 года он был арестован и вывезен новыми властями в Петроград, где содержался в Доме предварительного заключения. Расстрелян он был 24 (по-видимому) января 1919 года у наружной части стены Головкина бастиона Петропавловской крепости вместе с тремя другими великими князьями-заложниками (в этой четверке Николай Михайлович по возрасту был действительно, как говорится в поэме, «самый верхний лист на дереве царей») [64]. Казнь была представлена большевиками как возмездие за «злодейское убийство в Германии товарищей Розы Люксембург и Карла Либкнехта» [65]. Если наша гипотеза верна, то голоса и песни с улицы воспроизводят издевательские крики толпы («комиссаров смерти»), узнавшей о гибели своих революционных кумиров и жаждущей расправы над последними Романовыми, оставшимися в России [66]. Тема сыноубийства, звучащая в осолдаченной украинской песне, мифологически оборачивается темой тираноубийства и истребления всей царской династии — идеологический ход, отсылающий нас к народной трагедии Пушкина и одноименной опере Мусоргского.

Закономерным ответом обреченного героя на народную песнь являются его финальные слова в поэме:

О, роковой напев судьбы,

Как солнце окровавило закатом

Ночные стекла тех дворцов,

А все же стекла голубы!

Не так ли я, воспетый Катом,

Железным голосом секиры,

Вдруг окровавлю жажду шири? [67]

В этих стихах слышится не только ритмическая и смысловая отсылка к знаменитому пушкинскому обращению к Петру «О мощный властелин судьбы» и, возможно, к монологу ждущего казни Андрея Шенье, но и аллюзия на описание цареубийства, ведущего к новому рабству, в оде «Вольность», написанной за сто лет до революции:

О, мученик ошибок славных,

За предков в шуме бурь недавних

Сложивший Царскую главу.

Восходит к смерти Людовик

В виду безмолвного потомства,

Главой развенчанной приник

К кровавой плахе Вероломства.

Молчит Закон — Народ молчит [68],

Падет преступная секира…

И се! — злодейская порфира

На галлах скованных лежит [69].

Связующим звеном между пушкинской одой и хлебниковской поэмой могла быть тема страшного голоса истории, выражающего ее незыблемый закон, понятый поэтом:

Когда на мрачную Неву

Звезда полуночи сверкает,

И беззаботную главу

Спокойный сон отягощает,

Глядит задумчивый певец

На грозно спящий средь тумана

Пустынный памятник тирана,

Забвенью брошенный дворец —

И слышит Клии страшной глас

За сими страшными стенами,

Калигуллы последний час

Он видит живо пред очами,

Он видит, — в лентах и звездах,

Вином и Злобой упоенны

Идут убийцы потаенны,

На лицах дерзость, в сердце страх.

Молчит неверный часовой,

Опущен молча мост подъемный

Врата отверсты в тьме ночной

Рукой предательства наемной…

О стыд! о ужас наших дней!

Как звери вторглись Янычары!..

Падут бесславные удары…

Погиб увенчанный злодей. —

И днесь учитеся, Цари:

Ни наказанья, ни награды,

Ни кров темниц, ни алтари

Не верные для вас ограды.

Склонитесь первые главой

Под сень надежную Закона,

И станут вечной стражей трона

Народов Вольность и покой [70].

Эти (равно как и другие) пушкинские стихи об истории царств, похоже, уже привлекали к себе внимание Хлебникова в описании гибели престолов и невского дворца в более раннем «Ладомире»:

Столицы взвились на дыбы,

Огромив копытами долы,

Живые шествуют — дабы

На приступ на престолы.

И шумно трескались гробы,

И падали престолы.

Море вспомнит и расскажет

Грозовым своим глаголом —

Замок кружев девой нажит,

Пляской девы пред престолом.

Море вспомнит и расскажет

Громовым своим раскатом,

Что дворец был пляской нажит