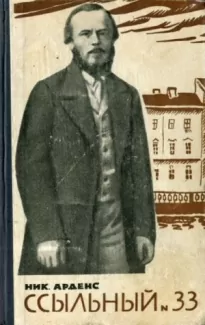

Ссыльный № 33

- Автор: Николай Арденс

- Жанр: Биографии и Мемуары / Историческая проза

- Дата выхода: 1967

Читать книгу "Ссыльный № 33"

Однако Виссарион Григорьевич был в сильном приступе кашля и, лишь с трудом подавляя его, смог высказать Федору Михайловичу свое первое и едва лишь сложившееся у него мнение.

— Сила у вас большая, и трагический тон, трагический колорит искусны в высшей степени, — сказал он хриповатым, слабым, но вместе с тем и уверенным голосом, — и мысль вполне оригинальная… Вполне… хотя она пока еще затемнена, скользит поверху… Вы не щадите себя, отдаете всего себя… Но не слишком ли это щедро для такого именно сюжета? Не надо ли беречь все тонкости мысли и всю полноту понимания для еще более высоких художественных целей?!

— Тут — цель не малая, — с осторожностью и смущением вставил Федор Михайлович…

— Да, да… Она гуманна, решительно гуманна, но именно мала… К тому же спрятана за всякими подставными событиями. И она не сразу постигается. Ее надо сыскать… — дополнил Белинский, однако кашель, снова сковавший его, помешал закончить начатую мысль… И все в один голос потребовали, чтобы Виссарион Григорьевич немедля отправился в спальню для отдыха и сна.

— У вас великий дар, — сказал он, прощаясь с Федором Михайловичем и тепло пожимая ему пальцы правой руки, — но надо, надо еще набить руку… — Виссарион Григорьевич при этом любезнейше улыбнулся, сделав остановку и произведя длинный вздох, в коем выразилась болезненная усталость. Тем не менее он продолжил свою речь. — Вы вполне овладеете мастерством слова, вполне, уж в этом нет никакого сомнения… Будущее — за вами.

Глядя на воспаленные и дрожащие губы Белинского, Федор Михайлович с неизъяснимой преданностью слушал его и в восторженных чувствах прилетел домой.

Он был полон мыслей о самом себе. Он задыхался от сознания, что великий ум (сам Белинский!) высоко судит о нем… Но во все эти размышления и воспоминания о недавних днях внезапно вмешивался и какой-то иной голос, режущий сердце и внушающий неверие, боязнь, сомнения и подозрения, «Да всё ли сказано им, Белинским? — задавал этот голос свой вопрос Федору Михайловичу. — Да до конца ли он, Федор Михайлович, знает все, что думает о нем он, его критик, его наставитель? Пожалуй, что не до конца… Пожалуй, что не все…» При этих мыслях холодела душа Федора Михайловича. Он перебирал в памяти все слышанное от Виссариона Григорьевича и вспоминал, что среди всех благородных фраз его было немало таких, которые разрывали ему сердце и теребили душу.

Особенно что коробило его в Белинском — это было неверие Виссариона Григорьевича в потусторонние силы. Белинский, как в том уже убедился Федор Михайлович, решительно не признавал никаких загробных миров, даже насмехался над ангелами и над самим Христом, и как ни пытался доказывать ему Федор Михайлович, что ведь душа-то наша — бессмертна и Христос не кто иной, как самый настоящий и признанный бог, он оставался при своем мнении и даже возмущался невежеством молодого сочинителя:

— Вот поди ж ты, — талантлив, умен, а без боженьки ни охнет, ни вздохнет…

Федор Михайлович при каждом удобном случае выставлял величие божественного промысла, но всякий раз, как это он делал, кривая улыбка Белинского поражала его в самое сердце. Он вспыхивал, стараясь не подавать виду, что способен возненавидеть ради любви к сверхнатуральной идее. Идея была выношена с детства и почиталась им как личная тайна — уж совершенно неприкосновенная. Он хранил ее от света и только во тьме ночи, лежа со смоченными по́том волосами, раскрывал ее перед собою и упивался ею.

Несмотря, однако, на поношение божественного промысла, он бесповоротно склонялся перед силою мысли Виссариона Григорьевича. К нему именно устремлялись его надежды, когда в голове кружились всевозможнейшие литературные мечтания.

А «Бедные люди» между тем уже набирались в «Петербургском сборнике» Некрасова. Федор Михайлович все бегал в типографию и с нетерпением ждал того дня, как они разойдутся по всему миру и всяк скажет, что в них даже сам Гоголь опережен безоговорочно.

Как раз в самую середину января (это уже был 1846 год) вышел «Петербургский сборник».

Федор Михайлович не находил себе места, ожидая — что-то скажут. И вот начали бранить и хвалить в одно и то же время. Иные подметили нарочито умилительный слог автора и стали на все лады расписывать: «Он такой скромненький, тихонький… объясняется все уменьшительными…», «Все у него миньонное, — идейка самая капельная, подробности самые крошечные…» А сложок при этом такой «мягонький и чистенький…», «Наблюденьица такие маленькие… чувства такие нежненькие». Другие набросились на мелочные страсти и говорили, что роман растянут донельзя и расточительность слов превысила всякую меру. Третьи, четвертые и пятые брюзжали каждый по-своему… Одна какая-то дамочка, из «литературных», с морщинками на лбу и притертой степенностью в уме, усмехалась «скороговорочке», какая послышалась ей в сочинении автора, и обилию имен и отчеств, какие изобретены были автором для полноты картины и нравоописания людей. Она язвительно выискивала из текста Анну Федоровну, Захара Петровича, Евстафия Ивановича, Емельяна Ильича и прочих и прочих и все злопыхала и злопыхала в разных редакциях и собраниях.

Брату своему Федор Михайлович подсчитал даже, сколько раз ругали его и сколько хвалили, и оказывалось: ругают три четверти читателей, но одна четверть (да и то нет…) хвалит отчаянно. В «Иллюстрации» не критика, а ругательства. В «Северной пчеле» — черт знает что такое!

Но Федор Михайлович не верит всем этим ругательствам. Особенно булгаринским казенным мнениям. Они ли могут его уязвить? Он помнит, как встречали Гоголя и как бранили Пушкина. Ругали-ругали, а все-таки теперь все читают и хвалят. Так и с ним.

— Сунул же я им всем собачью кость. Пусть грызутся, — мне славу, дурачье, строят!

Но с особыми надеждами и восторгом он думал о своем «Двойнике».

— Наши говорят, что после «Мертвых душ» на Руси не было ничего подобного.

Федор Михайлович бежал от тех ценителей, которые строили перед ним кислые мины. Пусть перебесятся и поймут. Им еще не понять того, что о н пишет. Только иногда в минуту уединения он вдруг низвергался с вершин блаженства и даже замечал, что он лежит, совершенно распростертый, в пропасти забвения. От него… отвернулись. Он — нуль, и перо его никому не нужно. Даже Белинский, казалось ему, вдруг охладел и про себя в самом деле бранит его.

В такие минуты он не мог усидеть в своей собственной квартире и сбега́л по лестнице вниз, с трепетанием сердца.

Больших улиц он не любил, особенно в такие часы. Презирая Владимирские и Литейные (жил он тогда уже один-одинешенек в комнатах от жильцов на Гребецкой ул.), он забирался в переулки и там бродил, обдумывая новые замыслы, один другого занимательнее. Переулки скрывали его и предоставляли самому себе: на, мол, мечтай в темных углах. Темные углы подвертывались кстати: какая-нибудь гложущая мыслишка вдруг падала и терялась в грязном мраке. Ее место заполнялось таинственным предчувствием чего-то сверх меры блаженного. Ему уже не хотелось прятаться в мышиную щелочку отчаяния, а воображение вело через какие-то триумфальные арки к победам и величию.

И чего только не передумывал он в эти мечтательные часы, в этих темных углах! Он грыз себя за то, что прожил четыре с половиной тысячи. Он рассчитывал и измерял все свои выгоды и проигрыши. Придумывал идеи — да какие! На сотни лет вперед, под самый небесный купол. Жизнь рисовалась ему в исполинских размерах; а он сам по крайней мере величиной с Гомера, иначе, с меньшим талантом, он не стал бы и соваться в мир. А мир его ждет. Но когда он доходил в своих мечтах до фантастических горизонтов, вдруг все обрывалось, и он летел с высоты в страшные бездны. Изобретенный Голядкин казался ему презренным и до того скучным и вялым, что он прощал Белинскому все кислые мины и признавался себе:

— Скверность, дрянь! Из души воротит!

В душе бушевал целый ад. И он отскакивал от своего незадачливого героя, которым хотел смутить все умы человечества. Темные углы становились вдвое темнее. Он прятался от людей, от фонарей, — от самого себя. И в этой тьме видел, что путь его — тернист и туманен. Придя домой, он опускался на кровать и долго лежал в неподвижности, иногда накладывал на лоб полотенце, смоченное холодной водой.

— Это все ему только к а з а л о с ь.

Казался Белинский и все «наши». Казался Христос, шлепающий в рваных башмаках рядом с ним по переулкам, у фонарей с разбитыми стеклами. Казались тысячи рублей, плывущих в его руки от издателей, подшаркивающих своими лакейскими ножками. А где был он сам — настоящий и осязаемый? Где была саркастическая улыбка Белинского и его собственные мечты? Это он точно не мог различить. Грани расплывались, и кажущееся принималось за видимое.

Федор Михайлович начинал думать, что весь мир притворяется, и потому желал полного его разрушения — до основания и без остатка. Даже Белинскому и Тургеневу не оказывалось места на изолгавшейся и промотавшейся земле.

— Что за люди! Что за люди живут тут, кругом меня! — думалось ему. — Ведь не люди, а стена — без окон и дверей.

Григорович умел красноречиво «подносить» этих людей своим собеседникам. Уши Федора Михайловича были любопытны, — не в пример глазам, страшно и до смешного застенчивым. А Дмитрий Васильевич уж и так и этак расписывал Федору Михайловичу — кто, где, когда, что и с какими ужимками сказал про Достоевского и про явленных миру «бедных людей»… Он знал всех этих рассказчиков, краснобаев и бонмотистов, шнырявших из передней в переднюю и поспешавших на всякие литературные сборища, домашние спектакли, живые картины, шарады, пословицы и танцевальные вечера. Они мимоходом стыдливо улыбались, мимоходом соблазняли блондиночек, как бы невзначай сплетничали и всегда выходили сухими из воды. Дмитрий Васильевич хорошо знал эту породу. Несмотря на щелчки и пинки, она жила и грелась под солнцем, играла в карты, лобызала дамские ручки и истребляла первейшие в Петербурге изделия гастрономии. Федор Михайлович знал, что она, предводительствуемая нынешними Тартюфами и Фальстафами, грозит и ему и что где-то там, на литераторских вечеринках, в кружках общественных дельцов, сеет и сеет козни против него самого.

Но что такое все ее происки! Они для него — мышиный писк. Он догадывается, что ей больше и делать-то нечего, как сеять козни. В этом ее закон и пророки. Однако — вот что выступило как нечто непредвиденное и повергало его в полнейшее недоумение: откуда-то, с другой стороны, пошли уже и н ы е. Пошли не маленькие чревоугоднички, рассказывающие о его бедных людях и будто бы чахлых чувствах, пошли прославленные паладины литературы, которым давно рукоплещут прекрасные дамы (вот тут-то речь про вас, Иван Сергеевич, — думает Достоевский). Пошли неистовые рыцари правды, с износившимися шпагами, готовые спровадить к черту в зубы решительно всех, в том числе и его…

И Федор Михайлович видит сонмы своих «врагов», бывших вчера еще друзьями: Тургенев, Краевский, Некрасов, Соллогуб, который недавно сам заезжал к нему и все чего-то допытывался… даже Григорович — все они зачислены им в категорию «неверных». И от них он не ждет пощады и уж не видит никаких поздравительных улыбок.