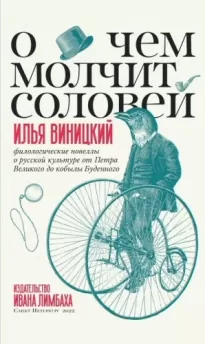

О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного

- Автор: Илья Виницкий

- Жанр: Самиздат, сетевая литература

Читать книгу "О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного"

Очень похоже, что Блок в «Скифах» действительно перефразировал «завет» Петра, представив его как спровоцированное Европой завершение западного пути России (архаичный и издевательский в данном контексте эпитет «пригожая» здесь, кажется, отсылает к слову «девка»). Иначе говоря, Россия выучила свой более чем двухвековой урок («и жар холодных числ, // И дар божественных видений, // Нам внятно всё — и острый галльский смысл, // И сумрачный германский гений») и отвернулась от вероломного Запада, столкнув последний с дикой монгольской ордою: «Мы поглядим, как смертный бой кипит, // Своими узкими глазами» (т. 5, с. 79). Не исключено, что в легендарной сентенции царя-революционера, приводимой в разных источниках с разными эвфемизмами, Блок услышал скрытую грубую рифму, которую не преминул включить в подтекст своего «геополитического» стихотворения. Каким образом эта цитата могла попасть в поле зрения поэта?

В 1917 году Блок перечитывал «Курс русской истории» Василия Осиповича Ключевского, концепция которого представлялась ему «исключительно важной для понимания смысла совершавшихся событий». По мнению А. Е. Заблоцкой, задуманная Блоком и начатая в марте 1918 года статья «Страница из дневника» была тесно связана с идеями этого курса. По словам поэта, «Российская империя распалась. Остался только призрак ее <...> Окончился период „новой русской истории“, тот пе-риод, который Ключевский считает четвертым и который охватывает для него годы с окончания смутного времени начала XVII века до начала царствования Александра II, то есть 250 лет <...> новый открывается новой смутой, если угодно назвать то, что происходит, этим именем» [12]. Блок опирается здесь на преамбулу к 41-й лекции Ключевского «Взгляд на IV период русской истории». Именно оттуда заимствована завершающая фрагмент его статьи цитата о конце старой русской истории: «Обязанные во всем быть искренними искателями истины, мы всего менее можем обольщать самих себя, когда хотим измерить свой исторический рост, определить свою общественную зрелость» [13].

Между тем не вызывает сомнений, что поэт был внимательным читателем и программной 68-й лекции курса Ключевского, посвященной значению реформ Петра Великого. В сохранившейся в библиотеке Блока четвертой части «Истории» имеются многочисленные пометы владельца на полях этой лекции, относящиеся к 1910-м годам. Судя по этим пометам, Блока особо интересовал раздел, посвященный «приемам» Петровской реформы, шедшей, по словам Ключевского, «среди растерянной суматохи, какой обычно сопровождается война», «глухой и упорной внутренней борьбы, не раз шумно прорывавшейся: четыре страшных мятежа и три-четыре заговора — все выступали против нововведений, строились во имя старины, ее понятий и предрассудков». Привлекли его внимание и рассуждения историка в этом разделе о враждебном отношении Петра «к отечественной старине, к народному быту, тенденциозное гонение некоторых наружных его особенностей, выражавших эти понятия и предрассудки» [14].

Не вызывает никаких сомнений знакомство Блока и с предшествующим разделом этой лекции, посвященным отношению Петра к Западной Европе и его видению места России в истории:

Как относился Петр к Западной Европе? Предшественники поставили Петру, между прочим, и такую задачу — «все делать с примеру сторонних чужих земель», именно земель западноевропейских. В этой задаче было много уныния, отчаяния в национальных силах, самоотречения. Как понял ее Петр? Как он смотрел на отношение России к Западной Европе, видел ли он в последней всегдашний образец для первой, или западноевропейский мир имел для него лишь значение учителя, с которым расстаются по окончании выучки? [15]

Ответом на последний вопрос и оказывается легендарное мнение Петра, впервые приведенное в «Русском архиве» 1874 года:

...Хочется верить дошедшему до нас через много рук преданию о словах, когда-то будто бы сказанных Петром и записанных Остерманом: «Нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней должны повернуться задом». Итак, сближение с Европой было в глазах Петра только средством для достижения цели, а не самой целью [16].

В январе 1918 года (после временного срыва Брестских переговоров) Блок решил, что «час настал»:

Тычь, тычь в карту, рвань немецкая, подлый буржуй. Артачься, Англия и Франция. Мы свою историческую миссию выполним. Если вы хоть «демократическим миром» не смоете позор вашего военного патриотизма, если нашу революцию погубите, значит вы уже не арийцы больше. И мы широко откроем ворота на Восток. Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим косящим, лукавым, быстрым взглядом; мы скинемся азиатами, и на вас прольется Восток.

Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины. Опозоривший себя, так изолгавшийся, — уже не ариец [17].

Возможно, что в этом истерико-историческом потоке мыслей поэта и актуализировалось завершавшееся резким неприличным словом «предсказание» Петра, смешавшись с соловьевской «монгольской» апокалиптикой и печатавшимися в начале XX века в журналах пугающими фотографиями тибетских тамбуринов из человеческой кожи (сообщалось, что такие музыкальные инструменты были в коллекции американского посла в России Уильяма Рокхилла).

Причем в символическом историософском плане у Блока стать задом к Европе и одновременно посмотреть ей в лицо оказывается возможным: Россия здесь не только загадочный Сфинкс, глядящий «в тебя и с ненавистью, и с любовью», но и Янус (он же византийский двуглавый орел), «скидывающийся» перед пригожею враждебной соседкой на этот раз своим азиатским, «косящим, лукавым, быстрым взглядом», чтобы взглянуть на «морду» Запада, которого он, отвернувшись, «послал» («Идите все...») сражаться с дикою ордою «на Урал». Заметим, что традиционная для политической сатиры оппозиция «лицо — зад» (вспомним: «где выше голов находится зад») снимается Блоком и в близкой по времени к «Скифам» поэме «Двенадцать»: красноармейцы стреляют в «толстозадую» «святую Русь», а попадают в «толстоморденькую» девку.

Собственно говоря, никакого туманного вуалирования или тайной шифровки «азиатской ж...» с помощью эвфемистической «рожи» у Блока нет, и, соответственно, совершенно незачем «переписывать» эту строфу в «правильном» (неприличном) виде. Перед нами любопытный случай, который мы бы назвали подразумеваемой или, точнее, «витающей» идеологической темой («неназванное» грубое слово Петра здесь анаграмматически представлено еще и в синтагме «Европою пригожей»). Иначе говоря, мы предлагаем ответить на вопрос, был ли у Блока на самом деле вариант с «азиатской ж...» или нет, перефразировав знаменитый дипломатический парадокс Троцкого во время Брестских переговоров: и был и не был — в текст не внесен, но и из текста не выведен.

Кстати, приводимое критиками нецензурного варианта замечание, что в черновиках блоковского стихотворения нигде нет этого выражения, едва ли может считаться опровержением заинтересовавшей нас версии. Как указали в свое время тартуские исследователи Роман Лейбов, Татьяна Степанищева и Илон Фрайман, эта клишированная рифма, соединяющая «название континента», ассоциировавшегося с Петровскими реформами («прорубленное окно»), и «грубое именование части человеческого тела», широко представлена в самых разных нелитературных жанрах и неоднократно подвергалась идеологизации авторами XIX и XX веков — от раннего Пушкина до Милюкова с его «Азиопой» (упомянем также приписывавшиеся недавно Тютчеву стихи другого поэта: «Молчи, позорная Европа // И не качай свои права! // Ты у России просто ж..., // А думаешь, что голова!») [18].

В этой «новелле» мы постарались выйти за пределы привычной ритмико-фонетической игры этими терминами и показать, как апокрифическая сентенция Петра Великого, соединяющая оба слова в «телесную» формулу геополитической судьбы России, преломилась — через посредничество Ключевского — в историософской концепции Блока, нашедшей отражение в «Скифах».

[1] Прутков К. Полн. собр. соч. Л., 1949. С. 87.

[2] Блок А. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 5. М., 1999. С. 79.

[3] Безродный М. В. Пиши пропало. СПб., 2003. С. 100.

[4] См.: https://banshur69.livejournal.com/100405.html

[5] Русский архив. Т. 12. Кн.1. 1874. С. 1579.

[6] Там же.

[7] Терновский Ф. Религиозный характер русских государей XVIII века. Киев, 1874. С. 4.

[8] Мережковский Д. С. Антихрист (Петр и Алексей). СПб., 1906. С. 155. Барон Левенвольд в романе приводит услышанные им от кого-то слова Петра, «которые не мешало бы помнить всем друзьям русских в Европе: «L’Europe nous est nécessaire pour quelques dizaines d’années; après cela nous lui tournerons le dos». «Европа нам еще нужна на несколько десятков лет; после того мы повернемся к ней спиною». Французскую цитату, претендующую на аутентичность, Мережковский взял из книги Казимира Валишевского, который перевел эту сентенцию из публикации в «Русском архиве» (Waliszewski K. Pierre le Grand. L ’éducation — l ’homme — l ’œuvre. Paris, 1897. P. 183).

[9] Плеханов Г. В. Соч. Т. 20. М., 1925. С. 116.

[10] Кургинян С. Е. Исав и Иаков: судьба развития в России и мире. М., 2009. С. 279.

[11] Слово на день обретения мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского (7/20 августа); см.: https://omsk-eparhiya.ru/orthodoxbasics/Vladika/Books/Slovo2/24Mitrofan.htm

[12] Заблоцкая А. Е. Неосуществленный замысел А. А. Блока «Страница из дневника» // Блоковский сборник. № 12. Тарту, 1993. С. 71–72.

[13] Ключевский В. О. Соч.: В 8 т. Т. 3. М., 1956. С. 6.

[14] Библиотека А. А. Блока. Описание. Кн. 2. Л., 1985. С. 32–33.

[15] Ключевский В. О. Соч. Т. 4. М., 1958. С. 213.

[16] Там же. С. 214.

[17] Блок А. Дневник. М., 1989. С. 260.

[18] Лейбов, Р., Степанищева Т., Фрайман И. Рифменное клише как аргумент в идеологических спорах // И время и место: Историко-филологический сб. к 60-летию А. Л. Осповата. М., 2008. С. 172–175.

«ПЕРСИЯ И ДАЛЬШЕ»

Геополитические заметки о «Герое нашего времени» [1]

Вечно холодные, вечно свободные,

Нет у вас родины, нет вам изгнания.

М. Ю. Лермонтов

«Мне путешествие привычно

И днем и ночью — был бы путь, —

Тот отвечает, — неприлично

Бояться мне чего-нибудь.

Я дворянин, — ни черт, ни воры

Не могут удержать меня...»

А. С. Пушкин Dahin

Однажды на американском славистском портале SEELANGs возникла дискуссия на любопытную, хотя и не новую, тему: «Зачем 25-летнему офицеру Печорину, бывшему в неладах с правительством, ехать в страну шаха (разумеется, помимо того, чтобы умереть на обратном пути и дать возможность „странствующему офицеру“ — повествователю напечатать его „Журнал“)»? На этот вопрос откликнулась исследовательница Франсуаз Россет, заметившая, что в завязавшейся вокруг Персии в 1837–1839 годах большой политической игре между Россией и Англией открывалось немало возможностей для военной и дипломатической активности русских офицеров — прежде всего «проблемных» с точки зрения правительства. В то же время гораздо более вероятной коллега назвала композиционную мотивацию «персидского направления» в романе [1].