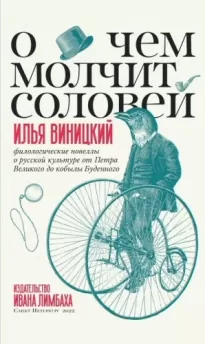

О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного

- Автор: Илья Виницкий

- Жанр: Самиздат, сетевая литература

Читать книгу "О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного"

В настоящей «авантюрной новелле» мы хотели бы поделиться нашими соображениями на заявленную тему. Психологическая мотивация

Прежде всего необходимы два уточнения. Во-первых, Печорину в повести «Максим Макимыч» не 25 лет, а около 30. По «вычислениям» С. Дурылина, он родился около 1808 года [2], а встреча с Максимом Маскимычем во Владикавказе относится к 1838 или 1839 году. Во-вторых, ехал Печорин не в Персию, но, как он сам говорил Максим Максимычу, «в Персию и — дальше». Это туманное «дальше» как будто конкретизируется из реплики героя, приведенной Максим Максимычем в повести «Бэла». «Как только будет можно, — признался штабс-капитану в минуту откровенности 25-летний Печорин, — отправлюсь — только не в Европу, избави Боже! Поеду в Америку, в Аравию, в Индию» [3].

Психологическая мотивация этого маршрута ясна: герою, которому наскучила жизнь, безразлично, куда ехать — чем дальше, тем лучше (в конечном итоге это «и дальше» прочиты-вается как синоним смерти, вроде «Америки» Свидригайлова). Не сложно заметить, что маршрут Печорина вписывается в традиционную схему романтических странствований разочарованного героя (географический диапазон — от Америки Шатобриана до Оттоманской империи Байрона, включая Индию и Персию Томаса Мура). Так, например, герой повести Мэри Шелли «Mathilda» (1819) проехал через Персию, Аравию и северную Индию и проник в жилища туземцев со свободой, позволенной лишь немногим европейцам [4]. Близкий литературный родственник Печорина, все испытавший и всех презирающий Лев Петрович Ижорский (герой одноименной «мистерии» В. К. Кюхельбекера; первая часть опубл. в 1827 г.) возвращается в Петербург начала 1820-х годов с таинственного Востока:

Игралище страстей, людей и рока,

Я счастия в странах роскошного Востока

Искал, в Аравии, в Иране золотом.

Под небом Индии чудесной... [5]

Демонический Ижорский, рушащий судьбы людей, но не находящий в этом разрушении отрады, — один из непосредственных предшественников Печорина [6]. Однако уже к концу 1820-х годов ориентальное путешествие разочарованного героя воспринимается как романтическое клише — «Восток с коробки рахат-лукума» (вспомним соответствующий мотив в эпигонском «Ганце Кюхельгартене» юного Н. В. Гоголя).

По мнению Бориса Эйхенбаума, стремление Печорина отправиться в Персию и дальше имело ярко выраженную политическую окраску. Такой маршрут характерен «для последекабристских настроений» русского общества. Исследователь приводит в пример поэта Д. В. Веневитинова, писавшего в 1827 году: «Я еду в Персию. Это уже решено. Мне кажется, что там я найду силы для жизни и вдохновения». Ссылается Эйхенбаум и на «Ижорского» декабриста Кюхельбекера [7]. Наконец, Персия в общественном сознании 1830-х годов связывалась с трагической судьбой А. С. Грибоедова (как известно, незадолго до смерти Лермонтов задумал написать роман, одним из героев которого должен был стать его друг, убитый в 1829 году в Тегеране).

И все же зачем Персия Печорину? Каким было историко-культурное наполнение этого географического концепта в конце 30-х годов? Знаменательно, что восточное путешествие героя дается в романе явно в нетрадиционном (чуть ли не пародийном) ключе. Молодой человек, одетый столичным франтом («пыльный бархатный сюртучок» и элегантные перчатки), едет в далекую Персию в роскошной коляске с лакеем и ящиком с сигарами [8]. Он выглядит как путешествующий щеголь, чья экипировка явно не соответствует прозаической обстановке (кстати сказать, обычный мотив в пародиях на сентиментальные путешествия). Более того, как справедливо замечает литературный критик Алла Марченко, «[п]одозрительна уже легкость, с какой не служащий (ни по какому ведомству) Григорий Александрович получает столь дефицитную подорожную! Ведь нам доподлинно известно, сколько усилий требовалось самому Пушкину, дабы удостоиться высочайшего соизволения на „перемену мест“, даже в пределах отечества». Марченко обращает внимание на то, что Лермонтов в свое время

так и не попал в азиатскую экспедицию («Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч., а теперь остается только проситься в экспедицию с Перовским»). А ведь не скуки ради его тянуло — он задумал поэтический цикл «Восток»! <...> Но то, что недоступно Пушкину и Лермонтову, без всякого труда, запросто дается Печорину! [9]

Почему? Марченко полагает, что «Персия в скитальческой судьбе Печорина — не более чем модное поветрие», никак не связанное с «катастрофой, среди которой погиб Грибоедов»: «это очередная „гремушка“, „цацка“, дорогая и престижная игрушка для так и не ставшего мужчиной „беленького мальчика“!» В подтверждение этой версии исследовательница приводит вышедший в 1844 году роман Е. Хабар-Дабанова «Проделки на Кавказе», герой которого, «проказник, капризник и убежденный эгоист», скуки ради уезжает с Кавказа в Иран «будучи снабжен всем необходимым для путешествия по той стране» [10]. И все же какое же ведомство могло дать разрешение Печорину отправиться в Персию и дальше? Были ли такие «туристические» поездки богатых «мальчиков» в Иран «и дальше» в 1838–1839 годы? Если нет, то куда он послан был и кто его послал? Русский агент

Попробуем предположить, на первый взгляд, чисто авантюристический ответ на эти вопросы. Печорин едет из Персии не на юг, в Индию (традиционное романтическое путешествие, ставшее, как мы уже говорили, стереотипом в конце 30-х годов), но на Восток — а именно в Афганистан, оказавшийся предметом соперничества двух великих держав, а следовательно, местом, привлекательным для молодых агентов-авантюристов, отправлявшихся в опасную землю под видом негоциантов или ученых. На 1838–1839 годы приходится острый кризис в англо-русских отношениях из-за Афганистана. В значительной мере этот кризис был спровоцирован (официально несанкционированной) деятельностью русского агента, поляка по национальности, 30-летнего поручика Ивана Петровича Виткевича. Судьба этого незаурядного человека привлекала к себе внимание как историков русской восточной политики [11], так и писателей, работающих в «шпионском» жанре [12].

Коротко опишем недолгую, но полную драматических перемен жизнь этого человека. В 1823 году за участие в тайном кружке студент Кромской гимназии Виленской губернии Ян Виткевич был сослан рядовым «в дальний гарнизон на оренбургской линии». Здесь он, по воспоминаниям друга, разработал фантастический план бегства в Индию (план не удался) [13]. Несмотря на сложные условия службы, Виткевич сумел выучить несколько восточных языков. Благодаря заступничеству великого филолога Александра фон Гумбольдта, посетившего Оренбург в 1833 году, Виткевич был прощен государем и произведен в портупей-прапорщики. С 1834 года он поручик и адъютант генерала Перовского — молодого оренбургского губернатора с амбициозными планами. В 1835 году по заданию Перовского Виткевич совершает в высшей степени рискованное путешествие в Бухару. Описание его приключений не входит в нашу задачу, но заметим, что здесь он впервые столкнулся со знаменитым английским шпионом (шотландцем по происхождению) Александром Бернсом (Burnes). По возвращении в Оренбург Виткевич диктует свои записки о Бухарском ханстве В. И. Далю. Ценные географические сведения, добытые Виткевичем, были использованы при планировании военного похода Перовского на Хиву в 1839 году (того самого, в котором хотел принять участие Лермонтов). Наконец, в мае 1837 года Виткевич получает секретную инструкцию Министерства иностранных дел, согласно которой он должен отправиться в Кабул с целью «собрания всяких сведений об Афганистане и других местностях» и склонения «афганских владельцев» к союзу с Персией, представлявшей в то время интересы России в регионе.

Виткевич отправляется в Афганистан через Персию в гражданском костюме, с одним слугой. «Тут начинаются мои баснословныя труды, — пишет он накануне отъезда в Кандагар В. И. Далю. — Ежели успею их перебороть, то, возвратившись, похвастаю, а нет, то поминайте как звали! — Предприятие мое, как можете себе представить, тяжко, но я в полном вознаграждении за труды, так что удовлетворю совершенно и страсть к приключениям, и новым впечатлениям» [14]. Кабула Виткевич достигает в декабре 1837 года. О его деятельности при дворе эмира Дост Мухаммеда известно из донесений английского агента Бернса — вечного соперника Виткевича. Активность русского эмиссара вызвала резкое обострение отношений между Англией и Россией. В результате последняя вынуждена была уступить и отозвать своего агента (деликатность ситуации заключалась еще и в том, что в Англии в это время находился наследник престола Александр Николаевич). По воспоминаниям главы военной миссии России в Иране генерал-лейтенанта И. Ф. Бларамберга [15], Виткевич приехал в Тегеран 11 февраля 1839 года:

Сопровождаемый лишь одним слугой, он поехал из Фараха (Ферраха) прямо на восток, через большую солончаковую пустыню, через Йезд в Исфахан и благополучно завершил это смелое и опасное путешествие. К нам он добрался по большому караванному пути из Исфахана через Кашан и Кум. Виткевич очень много рассказывал нам о своем пребывании в Кабуле и Кандагаре, но, к сожалению, он не вел дневника и вообще не любил писать. Несколько раз я запирался с ним в моей комнате, приказав слуге никого не впускать, и Виткевич диктовал мне свои воспоминания, а также описания маршрутов, которые я впоследствии включил в свою книгу о Персии. 2 марта Виткевич выехал из Тегерана в Петербург [16].

1 мая 1839 г. Виткевич вернулся в столицу и остановился в трактире «Париж» в ожидании встречи с министром Нессельроде. В ночь на 9 мая, накануне назначенной аудиенции, он покончил с собой, предварительно уничтожив свои бумаги. В предсмертной записке Виткевича, в частности, говорилось: «Не зная человека, которого участь моя занимала [бы] в каком-либо отношении, удовлетворительным нахожу объяснить, что лишаюсь жизни самопроизвольно» [17]. Это самоубийство официальные лица связывали с разочарованием Виткевича в жизни и «меланхолической особенностью психики». «Он лишил жизни себя <…> из мизантропии, из полонизма и вследствие давно принятого им решения», — писал 1 августа 1839 года директор Азиатского департамента Л. Г. Сенявин [18]. Расположенный к Виткевичу Бларамберг впоследствии вспоминал:

В апреле <на самом деле, не раньше июня 1839 года. — И. В.> мы получили печальное известие о самоубийстве нашего друга Виткевича. Об этом мне сообщил в письме князь Солтыков. Перед смертью Виткевич сжег все свои бумаги. Это был печальный конец молодого человека, который мог бы принести нашему правительству еще много пользы, потому что обладал энергией, предприимчивостью и всеми качествами, необходимыми, чтобы сыграть в Азии роль Александра Бернса. Во время нашего с ним путешествия в Персию и пребывания там он часто бывал меланхолически настроен, говорил, что ему надоела жизнь. Указав на пистолет системы Бертран, заряжающийся с казенной части, он сказал однажды: «Avec ce pistolet la , je me brûlerai un jour la cervelle!» И он сдержал слово, так как застрелился именно из этого пистолета в минуту глубокой меланхолии. Его смерть произвела тогда сенсацию, и английские газеты много иронизировали по этому поводу [19].