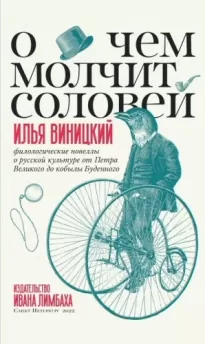

О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного

- Автор: Илья Виницкий

- Жанр: Самиздат, сетевая литература

Читать книгу "О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного"

Но что такое народ? Вот вопрос, на который едва ли в состоянии будут ответить все яснолобые либералы. Для них, как выражается Базаров, народ есть тот таинственный незнакомец, который фигурирует в романах г-жи Ратклиф. Он нужен, неизбежен, как действующее лицо романа, но снимать с него покрывало таинственности — значит разрушать план романа [10].

«Народ, — продолжает Михайловский, — есть действительно таинственный незнакомец» и «благодаря этой таинственности на незнакомца валится под видом участия, любви, заботливости, умиления целая куча обид и бед, оскорблений и гнета». Отсюда, по мнению критика, «прежде всего надобно определить взаимные отношения двух наиболее ясных понятий о народе — народ как нация и народ как совокупность трудящихся классов общества» [11]. Разумеется, именно социальный аспект представлял наибольший интерес для Михайловского и его единомышленников. Место радклифовского аристократического туризма в экзотическую, не подчиняющуюся принципам здравого смысла страну занимает «хождение в народ» русской интеллигенции — паломничество к крестьянскому Таинственному Незнакомцу.

В этом контексте примечательно забавное приключение базаровского образа, обнаруженное нами в русском переводе авторитетной немецкой книги А. Брюкнера «Русская литература в ее историческом развитии» (1906): таинственный незнакомец Радклиф по воле переводчика превратился здесь в «неизвестного странника из радищевского романа» [12], достигнув в результате ошибочного прочтения полной и окончательной русификации.

Попутно заметим, что в русской литературе второй половины XIX века одновременно с социальной или коллективно-мифологической развивается и другая линия в истории загадочного незнакомца — старая романтическая, но с элиминированной или чаще подретушированной метафизикой: таинственный посетитель, пропавший сын, брат-наставник, секретный агент, вестник провидения и хранитель идеала (у Толстого, Достоевского, Лескова, потом — в феминизированном облике — у символистов). Но эта «персоналистическая» традиция (Asmo) deus ex machina в русской реалистической литературе требует отдельного исследования.

Вернемся к восприятию этого образа критиками-народниками. В их сознании вопрос о базаровском незнакомце естественно связывался с вопросом о том, кто и как может разгадать его тайну. «Таинственный незнакомец, — утверждал в конце XIX века Ив. Иванов в статье (речи) „Шевченко в кругу народных поэтов“, — остается неразрешимою загадкой для героев и героинь самых разнородных характеров». Отсюда, по мнению автора, вытекает особая миссия «народного поэта» (такого как Тарас Шевченко), который должен стать «одновременно трибуном, истолкователем и славой своего племени». Этот народный поэт-медиум («смесь» древнего Эдипа с некрасовским Гришей Добросклоновым) — «единственное, естественное звено между обществом и народом. Его устами „таинственный незнакомец“ открывает нам свои тайны, перестает быть мучительною загадкой для своих друзей и неопределенно-грозной темной силой для недругов. Блеск гения озаряет весь мир, откуда вышел поэт, и непоколебимо утверждает право этого мира на человеческое достоинство, на все высшие дары человеческой природы, — и, следовательно, на общие всем человеческие права» [13]. «Реалистические» писатели и поэты при таком подходе превращаются в героев своеобразного социально-готического романа, посвященного разгадке «таинственного незнакомца» — русского народа-сфинкса.

На рубеже столетий таинственными незнакомцами начинают называть также русских солдат и люмпенов-босяков, а затем и пролетариат, который, по мнению критиков-марксистов, не способны понять метафизически мыслящие интеллигенты-либералы. Этот образ встречается у Г. В. Плеханова, В. И. Ленина, а после революции — у Н. К. Крупской. Забавно и показательно, что в этом контексте таинственный незнакомец оказывается по литературному происхождению родственным знаменитому «призраку коммунизма» (готический «субстрат» марксизма, в свое время привлекший внимание Ж. Деррида). Любопытна также связь этой загадочной фигуры с понятием «знакомого незнакомца» в русской реалистической эстетике: «тип» в этой традиции предстает как «доместикация» или социализация романтического незнакомца. Другое дело, что в итоге мы часто получаем не радклифовское рационалистическое объяснение сверхъестественного, сохраняющее, как показала известная исследовательница готической эстетики Терри Касль, ощущение тревоги в «душе» читателя (фрейдовское «зловещее» [«Das Unheimliche»]) [14], но тайную тоску и страх, ощущаемые читателями «мрачных» реалистических произведений, готовыми вопреки здравому смыслу и присущей позитивистам застенчивости упасть в обморок от ужаса, вызванного изображенной действительностью (как та наивная фрейлина, которая слушала «Людмилу» Жуковского).

Иначе говоря, Тургенев сделал для русской литературной мифологии то же, что английская писательница для жанра романа тайны: ввел при посредничестве Белинского сквозной магнетический символ-триггер, который по-разному прочитывался разными авторами, искавшими в народе разгадку, которой в нем, как подозревал молодой нигилист из «Отцов и детей», возможно и не было.

Замечательно, что история собирательного национального образа таинственного незнакомца продолжается и по сей день. Так, эта готическая метафора удивительным образом преломляется в современном охранительском постмодернизме — концепция таинственного «глубинного народа», который живет «всегда себе на уме, недосягаемый для социологических опросов, агитации, угроз и других способов прямого изучения и воздействия» и «своей гигантской супермассой» «создает непреодолимую силу культурной гравитации, которая соединяет нацию и притягивает (придавливает) к земле (к родной земле) элиту, время от времени пытающуюся космополитически воспарить» [15]. Место писателя-истолкователя эпохи реализма занимает в этой выморочной схеме политический технолог с особыми полномочиями. Дух госпожи Радклиф

Вернемся к Базарову и его литературной шутке, метившей в славянофильство старшего Кирсанова и рикошетом задевшей идеологов нового, социального направления. Если бы этот персонаж не вышел из тургеневской чернильницы, а был бы реальным лицом, то, скорее всего, образ таинственного незнакомца как метафору народа он мог бы вынести из приведенной выше статьи Белинского (или какой-нибудь восходящей к ней журнальной публикации). Действительно, многие провокационные высказывания Базарова («афоризмы об отрицании вообще», по выражению исследователя Тургенева А. И. Батюто [16]) восходят к статьям Белинского (в том числе и к циклу о народности), которые писатель, по всей видимости, перечитывал во время работы над романом.

Впрочем, «реальный Базаров» также вполне мог в отрочестве читать «Итальянца» Радклиф (или какое-нибудь подражание этому роману). Произведениями английской писательницы, как известно, зачитывался в детстве Белинский. Как вспоминал его пензенский однокашник, будущий знаменитый критик в простоте своей искренне восхищался сочинениями Радклиф. В одном из ее романов он нашел картинку, представлявшую подземелье со скелетом, и заявил товарищу, что этот роман «разумеется, хорош», ибо «видишь — кости!» [17].

Мы не знаем, придумал ли эту историю недоброжелательный по отношению к Белинскому мемуарист, но полагаем, что этот анекдот как-то связан с ранней рецензией молодого критика, озаглавленной «Пещера смерти в дремучем лесу. Сочинение г-жи Радклиф. <...> (С плохою картинкою, а под ней — с безграмотною надписью)» [18]. Эта подписанная картинка, иконически изображающая готический «дух госпожи Радклиф», нашлась. Смотрите и бойтесь.

Как убедительно показал В. Э. Вацуро, русская Радклифиана была своего рода культурным фоном и источником фантазий провинциальных дворянских отпрысков и авторов-разночинцев [19]. Отсюда, как мы полагаем, идут романтическая образность их антиидеалистической публицистики (все эти призраки, тени, темные царства, девицы из подвалов-подземелий, черные вуали и разного рода «умертвия») и призывы к реалистическому (несколько паническому) экзорцизму и страстному социальному (в глубине своей мистическому) «анализу» непонятной действительности. Такая эзотерика для позитивиста-истерика лишь недавно начала привлекать внимание исследователей русского реализма. Готический герой

В заключение нашей конспективной и отрывочной истории готического незнакомца в русской литературе хочу обратить внимание на характерный для реалистической прозы Тургенева парадокс, представленный в той самой сцене поединка, с которой начинается эта заметка. Глупая дуэль между двумя антагонистами, равно далекими от таинственного мужика, изображается склонным к мистицизму писателем-агностиком как фатально-пророческая: легко раненный в ляжку Кирсанов после дуэли превращается автором в живой труп («Освещенная ярким дневным светом, его красивая, исхудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца... Да он и был мертвец» [20]), а слова Базарова о том, что Кирсанов его еще переживет, подтверждает скорая смерть главного героя романа, в прямом смысле слова «принявшего смерть» от мужика (Базаров погиб от заражения крови при вскрытии тела крестьянина, умершего от тифа).

К «готическим» предсказаниям гибели героя, по всей видимости, следует отнести и описание его сна перед дуэлью, в котором ему привиделись кружащаяся Одинцова, Фенечка в виде кошечки с черными усиками и Павел Петрович Кирсанов в образе большого леса, с которым Базарову предстояло сразиться. Все эти мотивы, похоже, восходят к знаменитой сцене пророчества трех ведьм в «Макбете» Шекспира (автора, исключительно важного для Радклиф — создательницы прославленного «Романа в лесу»), в которой представлены и кружащаяся ведьма, и кошка-тотем, и указание на то, что Макбет погибнет от Бирнамского леса (так и вышло, хотя и с реалистической, в духе Радклиф, мотивировкой). Вспомним также, что умирающий Базаров в бреду вдруг начинает бормотать о каком-то лесе. Перед нами, используя слова самого Тургенева, замечательный перевод «готического» макбетовского сюжета «на язык родных осин» — русского реализма второй половины XIX века. Полагаем, что беспорядочный сон Базарова разыгрывает внутреннюю драму героя в терминах и образах английского Барда, выдвигая на первый план образ femme fatale Одинцовой. Трудно удержаться от искушения напомнить читателю о том, что в предсмертном бреду сам Тургенев видел в Полине Виардо демоническую леди Макбет, роль которой в опере Верди она когда-то исполняла [21].

В программной повести «Довольно» (1865) Тургенев, отталкиваясь от рассуждений Белинского о «Макбете», дает замечательную формулировку современной, реалистической готики:

Я привел стихи из «Макбета», и пришли мне на память те ведьмы, призраки, привидения... Увы! не привидения, не фантастические, подземные силы страшны. <...> Страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни мелко-неинтересна и нищенски плоска. Проникнувшись этим сознаньем, отведав этой полыни, никакой уже мед не покажется сладким — и даже то высшее, то сладчайшее счастье, счастье любви, полного сближения, безвозвратной преданности — даже оно теряет все свое обаяние; все его достоинство уничтожается его собственной малостью, его краткостью [22].