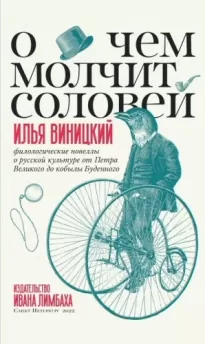

О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного

- Автор: Илья Виницкий

- Жанр: Самиздат, сетевая литература

Читать книгу "О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного"

— Топор? — переспросил гость в удивлении.

— Ну да, что станется там с топором? — с каким-то свирепым и настойчивым упорством вдруг вскричал Иван Федорович.

— Что станется в пространстве с топором? Quelle idee! Если куда попадет подальше, то примется, я думаю, летать вокруг земли, caм не зная зачем, в виде спутника. Астрономы вычислят восхождение и захождение топора, Гатцук внесет в календарь, вот и все (курсив наш. — И. В.) [12].

В комментарии к этому фрагменту в Полном собрании сочинений Достоевского указывается на библейское происхождение определения эфира («И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая стала над твердью») и отмечается, что черт имел в виду популярный «Крестный календарь» на предстоящий год с еженедельным иллюстрированным приложением, издававшийся А. А. Гатцуком (1832–1891) — знакомцем Федора Михайловича [13]. В самом деле, в библиотеке писателя было несколько выпусков этого периодического издания, неизменно включавшего разные астрономические сведения. Так, календарь за 1880 год (публ. 1879) сообщал о восходах и заходах солнца и планет в Москве, Петербурге и Ташкенте, помещал сведения о системе солнца, новооткрытых Планетоидах или Астероидах и главнейших астрономических обсерваториях. Сама репутация календарей Гатцука была низкой. В посвященной дешевым календарям 1860–1870-х годов статье S. S. (С. С. Шашкова) в журнале «Дело» говорилось, что шарлатанство Гатцука «доходит до того, что он пускается в ворожбу на кофейной гуще, морочит темных людей брюсовскими пророчествами о „рождении знаменитoго принца“, „тяжкой войне между христианскими державами“, „собрании вновь великих податей с народа“ и т. д. и предсказывает на каждые десять дней погоду так, что, напр., 11–19 марта должно ждать сильных морозов не только в Архангельске, но и в Адрианополе и Неаполе и Рио-Жанейро» [14]. Черт у Достоевского несомненно подсмеивается над низкими вкусами обывателей (путающих астрономию с астрологией), удовлетворяемые «календарной шушерой» — издателями халтурных справочников обо всем.

Достоевский, как давно заметил В. А. Туниманов в работе о космическом «Сне смешного человека», сам интересовался астрономией [15], которая пересекалась в его восприятии с популярной в 1860–1870-е годы «космической» нравственной философией (Н. Страхов), спиритуалистической космогонией (Э. Сведенборг) и научно-популярной мистикой (К. Фламмарион) [16].

Следует заметить, что первое, насколько нам известно, обращение писателя к астрономии как к теме встречается в «Записках из Мертвого дома». Горянчиков с брезгливостью и жалостью вспоминает об одном бывшем профессоре математики из поляков-дворян, старике Ж-м. Он называет его чудаком, крайне ограниченным, тупым и неопрятным человеком: «Помнится, он все мне силился растолковать на своем полурусском языке какую-то особенную, им самим выдуманную астрономическую систему. Мне говорили, что он это когда-то напечатал, но над ним в ученом мире только посмеялись. Мне кажется, он был несколько поврежден рассудком». В остроге несчастный безумец был подвергнут физическому наказанию, вытерпел его, по словам Горянчикова, без крика или стона, «не шевелясь» [17]. Известно, что прототипом несчастного профессора был польский ученый Иосиф Жоховский (Jósef Żochowski, 1800–1851). Стариком он, конечно, не был (умер в Омском остроге в возрасте 51 года). О политическом деле Жоховского, приговоренного за революционные намерения к десяти годам каторги, и полном безразличии к его судьбе Достоевского хорошо писала Нина Перлина [18]. Несложно реконструировать те идеи этого ученого, которые вызвали раздражение протагониста «Записок». Профессор математики Варшавского университата, Жоховский был романтиком-шелленгианцем, обожествлял природу, верил в витальную электромагнитную силу и написал несколько статей и две книги „Filozofia serca, czyli mądrość praktyczna“ (Философия сердца, или Практическая премудрость, 1845) и „Życie Jezusa Chrystusa“ (Житие Иисуса Христа, 1847). Беглый просмотр (все-таки это отдельный сюжет) первой показывает, что Ж-й (Жоховский) пересказывал Горянчикову (Достоевскому) в Сибири свою возвышенно-туманную натурфилософскую астрономическую систему, сформулированную именно в этой книге:

для астрономии в храме христианской философии математика является духом, парящим над водами и согревающим их своим теплом, «как согревает птица свой плод, замкнутый в слабой скорлупке»; дух этот, окружающий твердые и жидкие сущности, был создан «в эпоху следующего дня»; математика точно так же охватывает астрономию при входе в святилище наук; здесь математика измеряет точные пропорции и формы материальных строений, а там поверяет точные порядок и пропорции предвечной гармонии, которую услышал Платон в пении мира; ангельские хоры безустанно наполняют небеса возмышенным осанна и благодарным аллилуйя; в этом и заключается наивысшая функция математики как образца человеческого и божественного порядка, в котором отражается высочайшая мудрость [19].

Очевидно, что в конце 1850-х –1860-х годов эта натурфилософская мистическая риторика была крайне далека от Достоевского, но уже в середине 1870-х годов писателя начинают увлекать родственные ей идеалистические системы, противопоставляемые их создателями научному рационализму. Голосом последнего в известной степени можно считать карамазовского черта, издевающегося над «наивной» христианской космогонией.

Между тем научные сведения, приводимые чертом в разговоре с Иваном, в принципе не выходят за пределы общего курса физики и популярных статей о Вселенной в журналах и хрестоматиях XIX века, известных его собеседнику. В разделе «Телескоп» в «Детском мире и хрестоматии» (1869) Константина Ушинского мать любознательного мальчика Саши, узнав о гигантских космических расстояниях, вздыхает: «Это так далеко, что если рай находится на светлом солнышке, то не скоро же до него доберется душа наша после нашей смерти». «Конечно, — отвечает ей образованный и благочестивый Дядя, — если бы она отправилась туда так же медленно, как едет паровоз, но не должно забывать, что свет долетает от солнца до земли в 8 минут и 13 секунд, а дух наш без сомнения быстрее света» [20]. О путешествиях духов, не замерзающих в пространстве, писал в своих увлекательных книгах астроном и спиритуалист Камиль Фламмарион.

Хорошо известной в XIX веке была и идея искусственных спутников. Так, еще в 1836 году «Журнал министерства народного просвещения» опубликовал речь академика К. М. Бера (Бэра) «Взгляд на развитие наук», произнесенную в Академии наук, в которой говорилось о том, что

[е]сли бы мы могли употребить столько силы, чтобы бросить ядро туда, где притяжение луны становится сильнее притяжения Земного Шара, то снабдили бы ее спутником, который обращался бы около нея до скончания века [21].

Это высказывание само восходит к известнейшему «мыслительному опыту» о стреляющей вертикально гигантской пушке на самой высокой горе, предложенному в конце XVII века Исааком Ньютоном («Newton’s cannonball»).

Опыт английского ученого с расчетами был подробно пересказан преподавателем физики и физической географии Московского университета Н. А. Любимовым в напечатанной в «Русском вестнике» за 1856 год краткой биографии Ньютона:

Ядро, пущенное из пушки, находящейся на поверхности земли, описав в воздухе кривую линию, опять упадает на землю. Но предположим, что оно пущено где-нибудь далеко от земли, например на том расстоянии, где находится луна; в таком случае описываемая кривая будет таких размеров, что ядро не упадет уже на землю, а будет обращаться около нея как спутник <…> Состояние механики во время Ньютона позволяло решить задачу о движущемся камне или ядре, находящемся на таком расстоянии от земли, как луна, и подверженном действию тяжести [22].

Об этом опыте профессор Любимов рассказывал и в своем популярном учебнике «Начальная физика: в объеме гимназического преподавания» (там же пересказываются ньютоновские опыты с преломлением синих лучей, упоминаемых чертом в ранней редакции главы о кошмаре Ивана [23]. Наконец, в первой половине 1880 года Любимов опубликовал очередную статью своего научно-популярного цикла «Из истории физических учений в эпоху Декарта», в которой описывал предвосхитивший Ньютона мыслительный эксперимент французского философа с воображаемой большой пушкой, которая должна стрелять вертикально поверхности земли: ядро, выпушенное из такой пушки прямо по направлению к зениту, не должно возвратиться назад, ибо «сила выстрела, увлекая его очень высокo, удаляет на такое расстояниe, что оно вполне теряет свою тяжесть» [24]. Автор статьи сообщал также, что Декарт включил в одно из своих писем рисунок придуманного им расположения пушки на блоках [25].

Фактический редактор «Русского вестника» в 1863–1882 годы, Любимов был хорошим знакомым Достоевского и редактировал его романы «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы». В письме к Любимову от 10 августа 1880 года (день окончания работы писателя над одиннадцатой книгой) Достоевский предложил психолого-теологическую интерпретацию видения Ивана, мучимого безверием:

Мой герой, конечно, видит и галлюцинации, но смешивает их и со своими кошмарами. Тут не только физическая (болезненная) черта, когда человек начинает временами терять различие между реальным и призрачным (что почти с каждым человеком хоть раз в жизни случалось), но и душевная, совпадающая с характером героя: отрицая реальность призрака, он, когда исчез призрак, стоит за его реальность. Мучимый безверием, он (бессознательно) желает в то же время, чтобы призрак был не фантазия, а нечто в самом деле [26].

Вернемся к топору-спутнику. Как мы видим, ничего научно эктраординарного в попутном замечании черта не было: Достоевский здесь просто обобщил популярные физические идеи (гипотезы), почерпнутые из тогдашних журналов, учебников или бесед с приятелями-физиками вроде Любимова. Иначе говоря, эти идеи (гипотезы) были лишь материалом для романа, во многом направленного против современного позитивизма и сциентизма — так называемой «религии Ньютона», артикулируемой чертом. Чуть далее этот джентльмен de profundis (пародия на современного интеллектуала-атеиста Ивана) высмеивает научные споры о «химической молекуле» и «протоплазме» (по сути дела — об отношении между неорганической и органической природой) в русских журналах конца 1870-х годов — например, в программной речи и статье Д. Трифановского «Недостатки современного метода исследования биологических вопросов», опубликованной в «Русском вестнике» в июне 1880 года. «А вот как узнали у нас, — жалуется на физиков и химиков черт, — что вы там открыли у себя „химическую молекулу“ да „протоплазму“, да чорт знает что еще, — так у нас поджали хвосты. Просто сумбур начался» [27].

И далее в главе о кошмаре Ивана Федоровича черт-джентльмен продолжает подсмеиватся над современной одержимостью науками, числами и мерами. Так, очевидно, следует понимать обойденную вниманием комментаторов ироническую ремарку в анекдоте об атеисте, которому в наказание за неверие присудили, «чтобы прошел во мраке квадриллион километров (у нас ведь теперь на километры), и когда кончит этот квадриллион, то тогда ему отворят райские двери и все простят» [28]. Заключенное в скобки уточнение — несомненная отсылка к деятельности созданной после подписания Россией в 1875 году Международной метрической конвенции в Париже Комиссии по подготовке внедрения метрической системы, призванной «определить преимущества, возможные препятствия и положительные моменты метрологической реформы в России». Многие видные ученые того времени, включая Д. И. Менделеева, были энтузиастами введения метрической системы («километров») взамен старой, идущей «от человеческих мерок» системы [29]. Муж Дианы