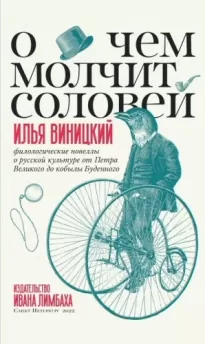

О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного

- Автор: Илья Виницкий

- Жанр: Самиздат, сетевая литература

Читать книгу "О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного"

Вообще в «диалоге взглядов» в «Войне и мире» «кроткая улыбка», как правило, служит сигналом доверительных отношений между героями и подразумевает добрую иронию: она характеризует Пьера («улыбается своею кроткою, детскою улыбкой»), его учителя Баздеева («Масон улыбнулся своею кроткою отеческою улыбкой»), княжну Марью и военачальника Кутузова («Но Кутузов кротко улыбался, все с тем же выражением, которое говорило, что он имеет право предполагать это»). Более того, можно сказать, что между образами старого графа и его ловчего изначально существует символическая связь — через имя последнего: в начале эпопеи Илья Андреевич Ростов танцует свой любимый танец «Данило Купор», вызывающий восторг всех домочадцев — от членов семейства до слуг:

Как только заслышались веселые, вызывающие звуки Данилы Купора, похожие на развеселого трепачка, все двери залы вдруг заставились с одной стороны мужскими, с другой — женскими улыбающимися лицами дворовых, вышедших посмотреть на веселящегося барина.

— Батюшка-то наш! Орел! — проговорила громко няня из одной двери.

В каком-то смысле Данило — это старинный спутник или русская ипостась старого графа, а сцена охоты — еще одно па «народной» партии Ильи Андреевича (и параллель к известной сцене русского танца Наташи).

Замечательно, что ключевым словом толстовского «скандала на охоте» оказывается крепкое русское выражение, представленное в тексте эпопеи первой буквой с тремя точками (обратим внимание на «снижающий» в данном контексте женский род этого слова, обращенного к графу Ростову). Для русского читателя смысл его однозначен, но переводчики эпопеи постоянно сталкиваются с поисками эквивалента. Так, в английских переводах мы находим следующие варианты:

• «Devil take such hunters!»

• «Blast you!»

• «D<amn you>!»

В свою очередь, Ричард Пивер и Лариса Волохонская, стремящиеся к максимальной точности, ругательное слово Данилы перевели так: «A...!» (то есть «Ass», «Arse» или «Asshole»).

Все эти варианты представляются нам неспособными передать толстовскую экспрессию и смысловую насыщенность ситуации. Мне кажется, что лучше других с этой задачей справился американский переводчик конца XIX века Натан Хаскел Доу, заменивший одно сильное выражение другим:

«You sh... (то есть „shit“. — И. В.) he began, menacing the count with his upraised whip-handle».

Это «sh...», хотя и неточно по словарному смыслу, хорошо передает простонародно-фамильярно-скатологическую основу использованного Толстым ругательства. Родственное ему немецкое слово с отточием было использовано и в одном немецком переводе толстовской эпопеи конца XIX века: «— Augen auf Sch... (то есть „Scheisse“. — И. В.) schrie er, indem er dem Herrn mit der erhobenen Peitsche bedrohte. Den Wolf durchgelassen!.. Jäger». А вот у французов что-то сахарное вышло: «Sacré nom...» Sh...

К слову, в самом романе Толстого дважды появляется персонаж, имя которого, записанное латинскими буквами, подозрительно напоминает это смачное английское выражение — некто M-r Shittoff. Я заметил, что некоторые наблюдательные американские студенты прыскают, завидев в тексте это имя, почему-то представленное автором по правилам английской, а не французской или немецкой орфографии.

Во втором томе эпопеи рассказывается о том, как Анна Павловна Шерер знакомит приехавшего в столицу блестящего адъютанта Бориса Друбецкого с некоторыми незнакомыми ему лицами и каждому шепотом дает «ритуальное» определение:

— Le Prince Hyppolite Kouraguine — charmant jeune homme. M-r Kroug chargé d’affaires de Kopenhague — un esprit profond, и просто: Мr Shittoff, un homme de beaucoup de mérite, — про того, который носил это наименование.

В русском переводе самого Толстого:

— Князь Ипполит Курагин, милый молодой человек. Г. Круг, Копенгагенский поверенный в делах, глубокий ум... Г. Шитов, весьма достойный человек.

Это место привлекло к себе внимание набокововеда Григория Утгофа, остроумно предположившего, что копенгагенский поверенный в делах г. Круг (анаграмматически представленный уже в имени Курагина) был замечен Владимиром Набоковым и «перенесен» в его собственный роман (Адам Круг в «Bend Sinister»). Нас здесь интересует его спутник — «un homme de beaucoup de mérite» Шитов. Заметим, что на страницах эпопеи он появляется еще раз в 1812 году, но называется здесь не по имени, а по своей салонной аттестации: «L’homme de beaucoup de mérite», который «ухаживал за Анной Павловной по случаю желания назначения попечителем женского учебного заведения». Мы не знаем, получил ли он это назначение в итоге, но, по Толстому, именно люди такого сорта и преуспевали при дворе.

И все же можно ли считать имя Shittoff, дезавуирующее лестную салонную аттестацию, «говорящим» (так сказать, английский «мосье Какашкин»)? Как я уже говорил, англоязычные читатели так его и понимают. Забавно, что викторианские переводчики стремились как можно сильнее завуалировать это неприличное имя (предлагались варианты «Sitof — a man of great ability» — и даже «Schittrow»). «Модернистские» переводчики, напротив, стремились еще более подчеркнуть его непристойный смысл — «Shitof», «Shitov». Переводчики-буквалисты, в свою очередь, просто передавали оригинальное написание Толстого.

Вообще, если позволить себе под стать некоторым переводчикам (и Набокову) поиграть в слова, то для современного англоязычного читателя появление в пределах одного предложения Krouq и Shittoff звучит не только как игра со словами «crook» (жулик) и «shit», но и как парафраз идиомы «crock (croq) of shit», означающей «ложь, обман, кажимость, претенциозность» и восходящей (якобы) к горшку с дерьмом как античному символу народного неодобрения публичных спикеров (есть карикатура Шарля-Жозефа Травье на короля Луи-Филиппа с французским аналогом этого выражения: августейший демагог восседает на горшке с соответствующей субстанцией).

По самой сути дела, салон Шерер — это такой, простите за выражение, «crock of shit». Неважно, что этой идиомы Толстой не знал. Важно, что она льет воду на его мельницу и конкретизирует смысл всей сцены до физиологической густоты. Одним словом, как говорится в инфантильно-непристойном анекдоте моего детства — «встаньте, дети, встаньте в круг». И так далее.

Что же касается слова «shit», то Толстой мог его не только знать, но и слышать во время поездки в Англию. Согласно «краткой истории ругани» Мелиссы Мор, во второй половине XIX века оно употреблялось в переносном значении (дрянной, ничтожный человек) по отношению к мужчинам: «Shit, a term of contempt. (Very com<mon>) He’s a regular shit. Applied to men only» (1886).

Наконец, писатель мог обратить внимание и на литературные прецеденты игры со скатологическими именами. У любимого им Диккенса два отрицательных персонажа носят фамилии, образованные от французского слова «merde» (Merdle в «Крошке Доррит» и Murdstone в «Дэвиде Копперфильде») — того самого, которое прославил Виктор Гюго в «Отверженных». Видимо, в викторианский период в европейской литературной традиции подобного рода бранная лексика, редко, но метко выставлявшаяся наружу (в натуральном виде, под маской эвфемизма или с купюрами), играла «взрывную» роль, привлекая читателя к важным для авторов этическим, политическим и социальным проблемам. Так сказать, от низко реального к высоко реальнейшему.

В поддержку версии о сознательной шутке Толстого говорит и то, что имя Шитов он записал, как уже говорилось, по-английски (черед «sh»), а не по-французски или по-немецки. Как показала американская исследовательница Карин Бек, Толстой такие макаронические игры любил и практиковал в «Войне и мире» (например, в насмешку над Наполеоном).

Но конечно же, все это только авантюрная догадка, вызванная к жизни интеллектуально-сидячим образом нашего существования. Кстати сказать, сами фамилии Круг / Крук (Kroug или Krouq) и Шитов вполне реальны — в Петербурге в конце XVIII века жил советник канцелярии Коллегии иностранных дел, голландец по происхождению Крук (Krook); в 1810-е годы известностью пользовался немецкий философ Вильгельм Круг (Krug) — доверенное лицо мистической подруги императора Александра мадам Крюденер; во время работы Толстого над эпопеей в Северной столице проживали целых пять Шитовых. Но реальный комментарий и исторические аллюзии нас здесь совсем не интересуют. М. и в г.

Вернемся к Толстому и русскому ругательству, вложенному им в уста Даниле. Само это слово в прямом и переносном значении (как характеристика), очевидно, принадлежит к числу любимых выражений и относительно частых объектов описания писателя. Причем обычно в толстовском употреблении это слово сопровождает иронически-добродушный оттенок. В женевской записной книжке от 1857 года он неожиданно переходит от описания теории магнетизма и сознательной телесности к смелому изображению девчонки, гонящей на гору корову: «Из-за синей юбки видна красная жопа коровы. Корова гораздо ниже девочки». В письме к А. В. Дружинину 1859 года Толстой говорит о прыще, выскочившем на ягодице милого Боткина («У Боткина карбункул на ж...е, и он лежит, но мил бедняжка»). В швейцарской дневниковой записи он рассказывает о собственном переходе по плитовым скалам «на жопе вниз» (почувствовал «усталость, пил воду как коза»), а в раннем варианте эпопеи приводит слова старого солдата о суворовском походе: «...кишит этот самый француз, так мы ружья похватали, на жопу сядешь, так и съедешь по снегу. Прямо до него, и ну лущить». В одном из писем 1860-х годов писатель упоминает «здоровую ж...ку» ребенка «с глянцевитыми щеками», а в финале «Войны и мира» Пьер обнаруживает, что его ладонь как раз создана по задку его младенца.

Это слово употребляется Толстым и в составе идиоматических выражений. Так, в письме брату из Крыма (1854) он упоминает старого генерала, у которого «из ж...ы песок сыпется». Эту же идиому в устах графа с восхищением приводит в своем сочинении неожиданный и яркий свидетель бытового поведения Льва Николаевича — его любимый ученик из яснополянской школы Васька Морозов. В конце апреля 1861 года Толстой вернулся из-за границы. Узнав о возвращении барина, его бывшие ученики пришли к его дому. Васька пишет:

Лев Николаевичь вышел с двумя щеткам чешет голову. Мы так и ахнули, что увидали ега стараго, я не вытерпел и сказал: Лев Николаевичь! Какия вы старые? Лев Николаевичь говорит: да, уж из жопы песок сыпится. Потом Лев Николаевичь оделся и пошли мы на гимназтику. А гимназт была в саду на дорожке. Поделовши гимназтику, мы пошли в школу.

Упоминание двух щеток, очевидно, говорит о том, что ребят удивила отросшая за время европейского путешествия борода Толстого (Нехлюдов в «Воскресении» тоже будет расчесывать перед туалетом свою небольшую черную курчавую бороду двумя щеточками).

Примечательно, что 33-летний Толстой использует этот «снижающий» фразеологизм по отношению к самому себе в разговоре с крестьянскими детьми, и именно это выражение запечатлелось в памяти его ученика Васьки — того самого гениального автора, которого писатель вскоре выведет под именем Федьки в статье «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» (1862). Этого Ваську-Федьку — одного из соавторов сочинения «Ложкой кормит, а стеблем глаз колет», явившегося, по Толстому, образцом русского народного языка, писатель сравнивает с самим Гёте: «Мне казалось столь странным, что крестьянский, полуграмотный мальчик вдруг проявляет такую сознательную силу художника, какой, на всей своей необъятной высоте развития, не может достичь Гёте».