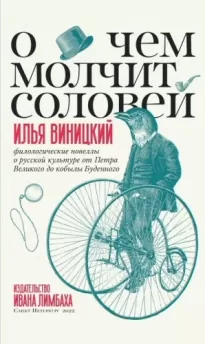

О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного

- Автор: Илья Виницкий

- Жанр: Самиздат, сетевая литература

Читать книгу "О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного"

Интересно установить, откуда пошло и что означает это популярное до сих пор выражение. Источники его указываются, прямо скажем, фантастические. Пишут, например, что эта идиома восходит к традиции XVII–XVIII веков (?) носить гульфики: дескать, чтобы увеличить видимость своего достоинства немолодые мужчины засовывали в панталоны мешочки с песком, который у некоторых просыпался. Это объяснение не имеет никакого смысла и представляет собой чью-то явную (весьма игривую) мистификацию. Во-первых, почему тогда «из ж...ы»? Во-вторых, в литературе XIX века это выражение часто относилось не только к хрычам, но и к старым каргам. В-третьих, оно явно связано с представлением о физическом разрушении («старый человек насмешливо уподобляется какой-то вещи, может быть, постройке, предмету мебели или чучелу» [Нина Мечковская]; одним словом, постепенно превращается в развалину).

Некоторые исследователи считают это выражение калькой с английского «the sands are running out» (едва ли) и с песочными часами (но опять же почему из задницы?). В свою очередь, лингвист Николай Шанский допускает связь этого фразеологизма с (извините за натурализм) «выделениями из организма мелких крупинок солей (камни и крупинки солей образуются в почках и других органах чаще всего в старости)».

От себя добавлю, что это выражение в литературе XIX века связывалось с олицетворением самой смерти, из которой сыплется могильный песок: «Пришла во всей своей красе: ноги из почерневших костей, вместо носу и очей только ямки, сыплется могильный песок, а в руках коса» («Скряга. Повесть Чернорусская»). В опубликованной в «Русском архиве» в 1864 году интермедии об Анике-воине заглавный герой произносил «лубочно-хвалебную речь сам себе» — дескать, «он и воин славный, и царей побивал, и смерти не боится, и если она явится „шлюха мякинное брюхо“, то „так ударить ее в висок, что посыпется у нее из ж...ы песок“». Тут появлялась Смерть и осаждала его:

Я не старая старуха

И не мякинное брюхо,

Ни спод винной бочки шлюха;

Не ударишь ты меня в висок,

Не посыплется из <ж...ы> песок и т. д.

Это же выражение приводится (в первый и единственный раз без купюр) в собранной украинским этнографом Федиром Вовком коллекции украинских и великорусских непристойных пословиц, песен и прибауток, опубликованной во Франции в конце XIX века: «...у него из жопы песок сыпется. Trad. Le sable lui tombe de cul (il est très vieux)».

Сознательно впадая в грех психологизирования, предположу, что донесенное до нас сочинением крестьянского мальчика высказывание Толстого не только представляет собой шутку, рассчитанную на соответствующую аудиторию, но и отражает состояние писателя по возвращении из второго заграничного путешествия. В Ясную Поляну он вернулся не только с клочною бородою по европейской моде, но и с печальными мыслями (смерть любимого брата, очередное разочарование в Европе и европейском просвещении) и в болезненном состоянии (лихорадка) и был тронут нежным приемом домочадцев и маленьких учеников. Уж не хотел ли он, продолжая заданную в статье о творчестве крестьянских детей гётевскую аналогию, с помощью педагогической работы, так сказать, омолодиться? *

Подведем итог. Привлекшие наше внимание бранные слова графа Толстого выполняют функцию духовно-стилистических скреп: они объединяют (сопрягают) в его творческом сознании господ и мужиков, солдат и офицеров, членов семейства и сослуживцев, взрослых и детей, автора, читателей и его переводчиков, брань и шутку, жизнь и смерть, язык и тело, войну и мир.

В качестве жирной точки к нашим рассуждениям процитируем знаменитую ядреную речь любимого главнокомандующего Толстого М. И. Кутузова, обращенную к солдатам после про...нного, по сути дела, сражения под Красным:

Он смотрел вокруг себя и в упорных, почтительно недоумевающих, устремленных на него взглядах он читал сочувствие своим словам: лицо его становилось все светлее и светлее от старческой кроткой улыбки, звездами морщившейся в углах губ и глаз. Он помолчал и как бы в недоумении опустил голову.

— А и то сказать, кто же их к нам звал? Поделом им, м<ать> и<х> в г<узно>, — вдруг сказал он, подняв голову. И, взмахнув нагайкой, он галопом, в первый раз во всю кампанию, поехал прочь от радостно хохотавших и ревевших ура, расстроивавших ряды солдат.

Это место, предвосхищенное охотничьим инцидентом с Данилой, оказывается настолько важным для Толстого, что он снабжает его своего рода лингвопатриотической моралью в свойственной ему непререкаемой авторитарной манере:

Слова, сказанные Кутузовым, едва ли были поняты войсками. Никто не сумел бы передать содержания сначала торжественной и под конец простодушно-стариковской речи фельдмаршала; но сердечный смысл этой речи не только был понят, но то самое чувство величественного торжества в соединении с жалостью к врагам и сознанием своей правоты, выраженное именно этим стариковским, добродушным ругательством, — это самое чувство лежало в душе каждого солдата и выразилось радостным, долго неумолкавшим криком.

Как многие помнят, в классическом фильме Сергея Бондарчука это выражение произносится Кутузовым в отцензурированной, но вполне отвечающей сердечному духу изначального высказывания форме — «Поделом им. Мордой — и в говно».

Одним словом, песок из графа Льва Николаевича Толстого никогда не сыпался.

P. S. Несколько слов вдогонку о, так сказать, посмертной судьбе шуток Льва Николаевича на эту тему. В напечатанном в 1989 году пародическом комментарии к «Пушкинскому дому» «академик Лев Николаевич Одоевцев» (главный герой Андрея Битова) странным образом разъясняет упоминающуюся в романе «некую Софью Владимировну» (СВ), которую все время «настойчиво, тупо и грязно» обзывал дядя Диккенс, примером из письма Чехова о том, что, «мол, здоровье его ничего, но холодно, и Жозефина Павловна мерзнет». Лев Николаевич зачем-то указывает, что в собрании сочинений писателя это место было откомментировано «Ж. П. — неизвестная знакомая писателя».

Смысл шутки, конечно, в том, чтобы подсказать все еще советскому в 1989 году читателю, что Софья Владимировна — акроним советской власти (как Софья Власьевна у Солженицына), но забавно, что Битов здесь одновременно высмеивает туповатых академических комментаторов (вот они «тайные игры академиков», как заметил бы любитель скатологических шуток Алексей Крученых) и мистифицирует наивных читателей. У раннего Чехова, конечно, есть в одном из рассказов тетушка Жозефина Павловна, всегда пахнущая духами и поющая дискантом, и неприличный в хорошем обществе смысл этого имени-отчества обыгрывался им («употребите сию мягкую бумагу по Вашему усмотрению на пользу Жозефины Павловны») и позднее его братом (последний жаловался «Антону Палчу» на то, что у него обнаружилась седалищная невралгия и он постоянно ощущает «неприятный зуд между подколеньем и жозефиной павловной»). Но (а) цитируемого академиком Одоевцевым письма о мерзнущей Жозефине у Антона Павловича нигде нет (есть только «цветы померзли») и (б) соответственно нет забавного примечания о неизвестной чеховской знакомой в собраниях сочинений писателя.

Между тем народ купился на шутку Битова и на протяжении трех десятилетий цитата из письма о мерзнущей Жозефине гуляет по литературным произведениям, журнальным статьям, абсурд- и жаргон- энциклопедиям, а также разным интернетским блогам, обрастая все новыми и новыми подробностями: то Жозефина Павловна в Ялте мерзнет, то на Сахалине, то она упоминается в письме, то в дневнике, то у нее появляются пупырышки, то мороз еще более крепчает и цитата из несуществующего письма превращается в реалистическую дневниковую зарисовку: «Зима, туалет холодный, и Жозефина Павловна постоянно мерзнет». Так что в итоге модернист Битов с помощью своего Льва Николаевича (вот уж действительно можно сказать, что льва узнают по его...) не только нашего брата комментатора оболгал, но и простых читателей одурачил. «Вот …...!» (как сказал бы дядя Диккенс). II. ДОНДЕР ВАМ

Лев Толстой и русский мат

О ты, е... м..., поганец,

Прескверный, подлый корсиканец,

Природы выблядок, урод,

Рассукин-сын, каналья, скот.

Испанию поставил раком,

В Голландию свой ... всучил,

Святейшего средь Рима Папу

Заставил ты е...й трясти,

Ах! м... т... е...!!!

Из стихотворной оды Наполеону,

распространявшейся в Москве по распоряжению графа Ростопчина в 1812 году

Один патологоанатом

На мертвецов ругался матом,

За что на Страшном на суде

По глупой получил балде.

Народный куплетик

Опубликованную выше охотничью заметку я набросал вчерне еще несколько лет назад и отложил до лучших (или худших) времен. Возобновившаяся в последнее время дискуссия о запрещенных словах в средствах массовой деформации и — главное —недавний пост в ФБ моего коллеги и друга Михаила Георгиевича Павловца о толстовских «неологизмах»-эвфемизмах, вызвавший горячее обсуждение, вернули меня в тему и вдохновили на следующее короткое продолжение. Сразу подчеркну, что оно обращено не столько к самому Толстому-ругателю, сколько к его культурному восприятию современниками и потомками. Моей дополнительной задачей является выяснение происхождения и реконструкция литературной истории одного смачного выражения, традиционно атрибутируемого Толстому. «Мораль» Крылова

В своем посте М. Г. Павловец привел колоритный анекдот о Льве Николаевиче Толстом из мемуаров академика А. Н. Крылова (1863–1945) — математика и корабельного инженера. Этот анекдот был рассказан последнему его отцом, служившим в той же, что и граф, 13-й артиллерийской бригаде, но уже после отставки Толстого. Процитируем эту, по определению крупного эксперта в области нецензурной лексики Алексея Плуцера-Сарно, «замечательную реальную историю» еще раз:

Л. Н. Толстой хотел уже тогда извести в батарее матерную ругань и увещевал солдат: «Ну к чему такие слова говорить, ведь ты этого не делал, что говоришь, просто, значит, бессмыслицу говоришь, ну и скажи, например, „ёлки тебе палки“, „эх ты, едондер пуп“, „эх ты, ерфиндер“» и т. п. Солдаты поняли это по-своему: — Вот был у нас офицер, его сиятельство граф Толстой, вот уже матерщинник был, слова просто не скажет, так загибает, что и не выговоришь.

Павловец обнаружил, что эвфемизмы графа (начинающиеся с манифестарного для русского мата чередования зачинных «е» и «ё») восходят к немецкому и, возможно, голландскому языкам. «Ерфиндер» — это по-немецки «изобретатель» («der Erfinder»). «Едондер» восходит к голландскому «gedonder» («брань»), а «пуп», в свою очередь, — это «der Pup», то есть «пук, в смысле — взбзд».

Друзья исследователя, включая одну носительницу голландского языка, конкретизировали его наблюдения: слово «едондер» может быть связано с понятием «какой бардак» («Wat is dat voor gedonder?» — «Какой бардак вы устраиваете?») и совершенно точно в своей основе содержит понятие «гроза» (donder). Самому же анекдоту Крылова, как справедливо заметил видный специалист по истории этого жанра Ефим Курганов, доверять не стоит — это, скорее всего, остроумный, но вымысел. Еще раньше об апокрифическом характере этого рассказа говорил в докладе на XVIII Лотмановской конференции «Заумный Толстой» Роман Лейбов. Он же предположил немецкое (соединение корней и союзов) или французское происхождение выражения «едондер шиш» — от «redonder» (быть многословным). Cоловецкое слово